Pensando alle donne, in questi giorni che per tanti aspetti se ne parla, ho ripreso in mano un interessante volumetto: Perugia Underground. Storie di donne, sesso e potere nel Novecento (F.Tozzuolo editore). Lavoro di Andrea Maori, che è archivista e ricercatore, e nel suo attento, rigoroso e documentatissimo lavoro di scavo nella storia, ci racconta, a proposito di donne, tre diverse vicende, di tre diversi momenti del secolo scorso, tutte nate sullo sfondo della città di Perugia ma che pure riguardano l’Italia intera.

Mi soffermo sulla prima parte del saggio, che riguarda il carcere femminile di Perugia. Che è storia di violenza e umiliazioni, di uno scandalo d’inizio ‘900 arrivato fino in Parlamento. E’ anche la storia di due donne ben coraggiose che quello scandalo fecero scoppiare: Zina Centa Tartarini, marchesa, ispettrice volontaria delle carceri, e Maria Rygier, di origine polacca, socialista, antimilitarista, giornalista.

Donne…

Intanto la trentina di detenute presenti nel carcere di Perugia fra il 1909 e il 1912 e le circa cento ragazze ricoverate nel riformatorio femminile, che al carcere era contiguo, aperto per minorenni “traviate”. Per tutte “la quotidianità non era molto diversa da quella di altre carceri ed era fatta di inedia totale”.

Donne anche le persone cui era affidata la custodia e la sorveglianza. Ed erano religiose che “apparivano lo strumento più adatto al pentimento delle detenute nonché a far loro acquisire regole di condotta basate sulla docilità, dipendenza e subalternità”. A gestire il carcere femminile, a Perugia, in quegli anni erano le Suore del Patrocinio di san Giuseppe, subentrate alla quarantennale gestione della congregazione belga allontanata dal Ministero della Giustizia “per inosservanza dei regolamenti, interpretati senza un giusto senso di umanesimo”.

E nel 1909 esplode lo scandalo, con le combattive denunce della marchesa Tartarini, l’ispettrice, e la forza polemica di Maria Rygier, con le sue inchieste che raccolgono testimonianze tremende.

“Oggi hai gli occhi pazzi e quindi ti lego perché voglio dormire tranquilla stanotte”…

Le minacce, le violenze, soprattutto nei confronti delle minori che testimoniano di essere state rinchiuse in celle umide, nude, nutrite solo a pane e acqua. Fino allo svelamento delle pratiche sessuali, di cui alla fine, sottolinea Maori, tutte in qualche modo sono vittime, detenute e suore, se qualche religiosa viene rinchiusa in manicomio perché malata di “isterismo sessuale”. E le cose, con il passaggio di gestione non stavano andando molto meglio.

Tutta da leggere questa vicenda su cui s’innesta la discussione sulla condizione delle carceri femminili, e la battaglia politica che, partita dal vivace dibattito perugino, presto arriva alla ribalta nazionale, e porta nel 1910 alla soppressione del riformatorio di Perugia. Pagine documentatissime, che molto raccontano dell’Italia, della Chiesa, della condizione delle donne “chiamate a penitenza”…

Una storia che va letta e ricordata, tenendo presente che il carcere nella sua orrenda sostanza, principi e riforme a parte e fatta salva la buona volontà di molti che ci lavorano, è sempre la stessa cosa da quando è nato nella sua forma attuale. Lo sottolineava alcune settimane fa un interessante articolo di Internazionale che, nello specifico riferendosi al caso di Alfredo Cospito, chiarisce che quanto accade oggi riflette la storia tutta del carcere. Una storia di violenza che dura da 250 anni, quando appunto nacque quella strana “pretesa di educare imprigionando” (Foucault).

Solo un cenno alle altre due vicende racchiuse nel libro di Andrea Maori, che non trattano di carcere ma di “donne di malaffare” durante il fascismo che “per sopravvivere scompaiono” e del percorso per l’applicazione in Umbria della legge Merlin, che portò alla chiusura dei bordelli. Storie e tempi diversi, ma tutto accomunato dal difficile, doloroso cammino per la rivendicazione di dignità e libertà, ché l’una non può esistere senza l’altra. Ed è libertà dalla violenza, dalla paura, dallo sfruttamento… che, pur con tutte le differenze che vogliamo, ancora tanto gravano sulla vita delle donne.

“Se fossi donna”, scrive nella prefazione a Perugia underground Paolo Bartoli, “potrei forse dire che non sentivo il bisogno che Andrea Maori mi ricordasse le umiliazioni, gli oltraggi di ogni genere, le violenze che le donne hanno subito e subiscono da parte del potere, istituzionale o individuale, dei maschi (…). Se fossi un uomo, come in realtà sono, troverei che i tre saggi che compongono questo libro mi riguardano molto, molto da vicino (…)”.

In copertina un volto antico di donna. Opera dipinta da Daniel Muñoz Rodriguez sul muro dell’ex carcere femminile di Perugia per rappresentare, spiega, la sottomissione delle donne attraverso la storia.

Il murale non c’è più, è stato distrutto durante lavori di ristrutturazione dell’edificio.

Rimane tutto quello che le donne hanno subito. Tutto quello che ancora oggi subiscono.

“Oggi hai gli occhi pazzi e quindi ti lego perché voglio dormire tranquilla stanotte”

Mi ritorni in mente…

Domani, ottanta anni fa, nasceva Lucio Battisti… e ci ritorna in mente. Ci ritorna in mente oggi anche grazie a una lettera indirizzata nel 1992 al nostro editore preferito, Marcello Baraghini, e scovata da Daniela Piretti che la storia di quella lettera racconta, fra infinite altre cose, in “Balla coi libri”, il suo libro sulla vita dell’editore che, in Italia, ha fatto la storia della controcultura.

E sentite Daniela Morandini cosa ne dice…

“Per non sentirmi un verme, sono costretto a partecipare a queste fottutissime elezioni e a darti il mio fottutissimo voto”.

Finisce così una lettera di Lucio Battisti a Marcello Baraghini, l’editore di Stampa Alternativa e dei libri Millelire, l’editore che per primo ha pubblicato Goliarda Sapienza. Daniela Piretti trova questa lettera tra le bozze e gli appunti di Baraghini, candidato nella lista Pannella alle elezioni del 1992, e lo racconta nel suo “Balla coi libri”, la storia di questo protagonista di cinquant’anni di controcultura. Tra le battaglie di quell’epoca, il volume mette a fuoco una questione aperta negli anni Sessanta.

Sono tempi di impegno e Lucio Battisti, che ha dieci ragazze solo per lui e che per una lira si venderebbe tutto, anche i sogni, é considerato un qualunquista. La sua voglia di guidare come un pazzo a fari spenti nella notte viene interpretata come il ghiribizzo di un borghese annoiato. La diffidenza cresce quando il musicista intona una storia finita con un colpo di fucile: un amore con una ragazza dell’Est, forse al di là del Muro. Con “La canzone del sole”, che evoca un mare nero e si chiede se la fiamma sia spenta o accesa, il Movimento studentesco lo ritiene un fascista. Ancora critiche per la copertina de “Il mio canto libero”: una fotografia di mani alzate che viene letta come un riferimento al saluto romano. Mentre ne “La collina dei ciliegi” Battisti canta planando su boschi di braccia tese, girano voci che sia uno dei finanziatori dei gruppi di Azione nazionale di Mario Tedeschi e Gianna Preda, direttori de “Il borghese”.

Mogol, che scrive le parole di queste canzoni, smentisce. Battisti tace. Bruno Lauzi sostiene che l’idea di finanziare qualcuno lo avrebbe fatto stare male, visto che faceva fatica anche a pagare il tram. Nei cortei di estrema destra si scandisce o mare nero mare nero mare ne... e “Re Nudo”, giornale di musica e di controcultura, insiste sul legame tra la destra eversiva e il musicista. Dario Fo, in “Ci ragiono e canto”, demolisce i suoi testi. Ma “anche se non tutti sono capolavori”, come dice Nanni Moretti in “Bianca”, tutti ascoltano Battisti e lo sanno a memoria. Mina duetta con lui a Teatro 10, una trasmissione televisiva del 1975. L’Ansa del 16 aprile 2016 riporta che molti suoi dischi sono tra gli oggetti sequestrati a Milano, nel covo delle Brigate rosse di via Monte Nevoso. Le frasi delle sue canzoni entrano nel parlare comune: ancora tu, ma non dovevamo vederci più?”. Non c’è scampo per chi si chiama Francesca: no, non può essere lei! Non c’e tregua per tutte le Anna: quanti e quanti sì! Molte bambine si chiamano Linda, come quella fanciulla che balla, ride sempre, non parla mai d’amore, però non sa mentire mai. E’ primavera se ci sono i fiori rosa, fiori di pesco e se piove non può essere che una giornata uggiosa. Se qualcosa va storto, è meglio prenderla così… non possiamo farne un dramma! Quando ci si deve alzare presto, la sveglia deve essere alle sette e quaranta. Presto presto…

Dagli accordi della sua chitarra escono figurine con le calzette rosse, vestite di fiori o di fari in città. Nell’immaginario collettivo passa il carretto di un uomo che grida “gelati!”.

Sono musiche e parole che attraversano schemi e generazioni, si riproducono trascendendo gli autori e le loro vere o presunte posizioni politiche, così come accade, anche se il paragone è iniquo, per i film di Don Siegel, di John Ford, o di Clint Eastwood.

Finito il sodalizio con Mogol, Battisti si ritira alle scene e compone temi surreali con Pasquale Panetta: vuole che le sue note vadano avanti da sole. E così è stato. Ora che il musicista avrebbe compiuto ottanta anni, Daniela Piretti racconta come questa dichiarazione di voto riesca a farsi spazio tra le vecchie carte. Le ritorna in mente il cantautore tanto amato dalla ragazzina che sarebbe diventata la militante di un altro suo libro, “La vita trema”. Tira un sospiro di sollievo nel sentire il compositore lontano dalla destra, ma lascia al lettore il giudizio su questa pagina, che si apre con un paradosso perché, scrive Lucio Battisti, votare Baraghini non serve assolutamente a niente:

“ (…) Non serve a far tacere Cossiga.Non serve a sferzare la letargica sinistra italiana. Non serve alla politica. (…) Ti posso enumerare da subito quali nefaste conseguenze potrebbe avere la raccolta di un numero di adesioni sufficiente a spedirti al parlamento:

-uscire dalla semiclandestinità per rimarcare il tuo passato di militante della libertà (137 procedimenti giudiziari per reati d’opinione) non omologato e non irreggimentato.

-(…) riaffermare la libertà di musica

-(…) ripulire l’etere dalla monnezza consumistica e rincoglionente

– stimolare i vecchi e i nuovi scrittori

(…)

P.S. maledetto rompicoglioni avevo deciso di non andare a votare: sono stato costretto a ragionare per scriverti questa lettera ( e ragionare, di questi tempi, è pericoloso). Per non sentirmi un verme sono costretto a partecipare a queste fottutissime elezioni e darti il mio fottutissimo voto.

Quel voto non arrivò mai, perché Baraghini si ritirò dopo alcune divergenze con Pannella. Eppure, questa lettera resiste e Daniela Piretti non solo mette un punto alla questione Battisti, ma dimostra con leggerezza come sia possibile un approccio rigoroso e laico per ogni prodotto dell’industria culturale che sappia mantenere la propria unicità.

Daniela Morandini

Memorie di un indagato

Merita di essere pubblicata tutta la memoria scritta da Renato Curcio, che fu fondatore delle Br e, dopo aver scontato una lunga pena, è fra i fondatori di Sensibili alle foglie, una delle più interessanti case editrici italiane. E ora si ritrova “indagato” per fatti avvenuti cinquant’anni fa: la sparatoria a Cascina Spiotta dove morirono un carabiniere e Margherita Cagol, che di Curcio era allora moglie. Un brigatista riuscì a fuggire… Delle forzature (una follia, scrive ad esempio Tiziana Maiolo, che ricorda che non esiste giustizia dopo cinquant’anni), delle “curiose ricostruzioni accusatorie”, potete leggere qua e là sulla stampa. Qui Renato Curcio, ribadisce la sua estraneità a quei fatti, ricorda che “l’esperienza delle Brigate Rosse si è conclusa con una dichiarazione pubblica, anche mia, nel 1987” e che tutto e di più ( tanti “anomali” concorsi morali…) ha scontato in carcere, racconta… e fa lui una domanda, che da cinquant’anni non ha risposta: chi ha ucciso Margherita Cagol Curcio, “mentre era disarmata, e con le braccia alzate, “come inoppugnabilmente ha dimostrato l’autopsia?”

Leggete.

“Avendo ricevuto comunicazione di essere “indagato” in relazione ad un procedimento che riguarda i fatti avvenuti alla Cascina Spiotta di Arzello il 5 giugno del 1975 credo sia utile esporre con chiarezza la mia reale implicazione al riguardo, come peraltro ho già fatto anche nel 1993 nell’intervista concessa a Mario Scialoja e pubblicata nel libro “A viso aperto”. Al tempo dei fatti in questione ero da pochi mesi evaso dal carcere di Casale Monferrato in seguito ad una azione condotta da un gruppo armato inter colonne delle Brigate Rosse. Azione per la quale sono già stato condannato e che dunque non penso possa riguardare quest’indagine. Ritengo tuttavia utile ricordarla poiché avvenne il 18 febbraio del 1975, vale a dire 48 anni or sono, ma da essa presero avvio le vicende inerenti all’indagine che è meglio chiarire. Va da sé che per il clamore non indifferente che quell’azione fece il mio viso comparve più e più volte su giornali e televisioni e questo, sia per le BR che per me, costituiva un problema. C’era per un verso la preoccupazione che qualcuno notasse e segnalasse la mia presenza e, per un altro, la necessità di salvaguardare chi mi era vicino e le strutture dell’organizzazione. In entrambi i casi era quindi opportuno che me ne stessi tranquillo per un po’ e fuori da quei rischi. Valutazione che fu chiara anche a me e che dunque condivisi. Per oltre un mese rimasi riparato in un piccolo appartamento della Liguria in attesa che sbollissero le acque, come ho raccontato nel libro citato. All’inizio di aprile si pose però il problema di una ripresa della mia militanza attiva e di una sistemazione più stabile. E questo non poteva avvenire in Piemonte, a Torino, dove a partire dal luglio del 1972 avevo contribuito a costruire la Colonna e dove, inoltre, il giorno 8 settembre del 1974 nel pinerolese ero stato arrestato. Con Margherita valutammo così che fosse più sensato un mio spostamento a Milano benché questo comportasse un qualche allontanamento tra noi. Ritenni comunque di non dover entrare neanche nei ranghi della Colonna milanese per non mettere a repentaglio la sua sicurezza preferendo invece dedicarmi a una nuova tessitura di rapporti in ambienti sociali diversi rispetto a quelli che avevo conosciuto e assiduamente frequentato tra il 1969 e il 1972. Tra aprile e maggio operai dunque in relativa autonomia a Milano totalmente assorto da questo nuovo compito che peraltro mi portò a frequentare e conoscere un’area nuova dell’effervescenza sociale, quella da cui emerse 1 Valter Alasia, mio primo collaboratore in questa impresa. Di fatto, in quel breve periodo, non fui in organico né nella Colonna Torinese, né nella originaria Colonna Milanese. Tuttavia, se per un verso questo mi proteggeva dai rischi connessi alle dinamiche interne di quelle due colonne – dalle quali il pur breve periodo del carcere mi aveva completamente disconnesso – per un altro, decretava anche inevitabilmente un sostanziale isolamento rispetto alle loro pratiche ovviamente molto compartimentate. In quel periodo non partecipai dunque ad alcuna loro campagna operativa ma venni invitato ad un solo incontro di discussione tra Margherita per la Colonna di Torino, e Mario Moretti, per quella di Milano, che si era reso opportuno poiché nell’organizzazione stava circolando tra i militanti l’idea di aggiungere agli espropri di banche anche eventuali sequestri di banchieri o comunque di persone facoltose. In quell’incontro, in piena ortodossia brigatista, non si discussero azioni specifiche da compiere – anche se, genericamente, se ne ventilarono alcune – ma si concluse che sarebbero state le singole le Colonne a valutare in proprio i pro e i contro, e a decidere in piena autonomia cosa sarebbe stato meglio fare per ciascuna di esse. Dico “in piena autonomia” perché nelle Brigate Rosse non ci sono mai stati “esponenti apicali” al di sopra delle Colonne e men che meno “capi colonna” che impartissero ordini a militanti subalterni ed esecutori. Il principio dell’unità della dimensione politica con quella militare – “Chi propone fa!” – ampiamente esposto nei documenti dell’epoca, nelle pratiche e nelle testimonianze postume, venne fin dal primo giorno affermato e rispettato da tutti. Così come quello della partecipazione in prima persona alle azioni che venivano proposte ed accolte. Per quanto attiene la decisione della Colonna torinese di mettere in opera il sequestro di Vallarino Gancia non conosco alcun particolare specifico poiché, come ho detto, non essendo interno alla Colonna torinese venni tenuto accuratamente all’oscuro della discussione che portò alla sua progettazione operativa, alla sua messa in opera e delle modalità in cui avrebbe dovuto svolgersi. A ridosso del 4 giugno 1975 tuttavia incontrai, come periodicamente accadeva, Margherita. In quell’occasione fu lei a dirmi che i nostri già radi incontri diretti sarebbero stati temporaneamente sospesi per qualche tempo poiché la Colonna torinese sarebbe stata impegnata in una azione a cui lei stessa avrebbe preso parte. In quell’occasione mi indicò anche un altro compagno che avrebbe provveduto a mantenere in sua vece i contatti periodici di sicurezza. E fu proprio quel compagno che il 5 giugno mi fissò un appuntamento urgente a Milano durante il quale mi chiese se avessi sentito i notiziari della radio. Risposi di no e chiesi la ragione per cui avrei dovuto farlo. Fu così che venni a conoscenza di quanto era successo alla cascina Spiotta. Di tutto ciò comunque ho dato un’ampia e pubblica testimonianza nel 1993, vale dire trent’anni fa – ripeto: trent’anni fa! – nel libro all’inizio citato e ampiamente circolato in Italia e all’estero. Comunque, in uno degli appuntamenti settimanali di sicurezza che seguirono mi venne riferito che il compagno fuggito dalla cascina Spiotta dopo il conflitto a fuoco desiderava incontrarmi per raccontarmi in prima persona quanto era accaduto. In un primo tempo, non conoscendolo preferii non incontrarlo. In un secondo tempo, tuttavia, dopo aver letto la sua relazione ampiamente circolata nelle varie Colonne, decisi – nonostante il rischio – di farlo per conoscere meglio alcuni dettagli relativi agli ultimi confusi minuti della vita di Margherita. Questo incontro si svolse in una località turistica verso la fine di giugno. Non avevo mai visto prima la persona che si presentò e mai più la rividi in seguito. Era un uomo assai afflitto per il “guaio” che era successo e oltremodo turbato per gli errori compiuti e per le morti che ne erano derivate. Lo ascoltai in silenzio. Anche di quell’incontro comunque ho fatto un cenno trent’anni fa nel libro “A viso aperto”. Di un’unica cosa però in quel libro non ho detto tutto quello che credo resti da dire ancora: il modo in cui è morta Margherita. Dalla relazione scritta dal compagno che era con lei alla cascina, ampiamente circolata nelle Brigate Rosse, rinvenuta in qualche perquisizione e infine anche pubblicata, si può dedurre infatti che sia stata uccisa “dopo il conflitto”; anche se, ovviamente, quella relazione non costituisce una prova. Oggi però con l’autopsia in mano possiamo avere la certezza che il colpo mortale fu un classico “sotto ascellare”, da sinistra a destra, che le ha perforato orizzontalmente i due polmoni; colpo mortale e inferto con competenza professionale. Su di ciò non possono esserci più dubbi, come sul fatto che Margherita in quel momento fosse disarmata e le sue mani fossero alzate. Restano allora senza risposta due domande: chi realmente ha premuto il grilletto? Era necessario? Non ho voluto fino ad oggi sollevare queste tristissime domande né l’avrei fatto se questa strana comunicazione che mi è stata notificata il 14 febbraio del 2023 in cui leggo di “essere indagato” non me le avesse strappate dal cuore riportandole in qualche modo allo scoperto”.

Renato Curcio 18/02/202

Ripudio

Ancora un'”annotazione” di vita. Di Carlo Pucci. Uno sguardo che nulla risparmia, planando su zolle rosse di sangue di terre d’Africa… e tutta quella luce infernale…

“Non vedo nessuna pista. Tronchi imponenti d’alberi dispersi. Sparuti cespugli di rovi. Sopra la terra rossa: il cielo turchino è oceano profondo. Il francescano guida sicuro di sé. Lui la vede, la strada. La gip sobbalza. Zolle compatte a perdita d’occhio. “Attento! – gli dico – Guarda!” indico fuori dal finestrino. Un uomo laggiù appare e scompare fra sterpi e alberi solitari. Coperto da tela di sacco, non porta armi. A piedi scalzi scende in fondo alle crepe; rimonta in cima alle zolle riarse. Il francescano gli fa cenno dalla gip. Quello tira dritto. Non gli bada. Lo superiamo. “Non mi fermo – dice il francescano – Rifiuterebbe il passaggio: cammina disarmato. So che va a perdersi”.

Grata fitta di neri abissi. Non vedo la faccia. Ma sento la voce. La sento bene, quella: “Gesù piange. Segui il demonio e ti perderai all’inferno”. Lascio che dica. Mi alzo dal confessionale. La sentenza non l’ascolto: sono già fuori dal duomo. Ho tredici anni. Non mi conformo alla condanna: io non appartengo. Sono io che ripudio. Sotto il cielo turchino: io non cammino disarmato. Io non mi perdo nella luce infernale.

“Rifiuterebbe il passaggio – ripete il francescano – Quando vagano disarmati: è perché vanno a perdersi”. Sporgo la testa dal finestrino. L’uomo è scomparso nella savana. Ho diciott’anni. Quale grata lo avrà giustiziato? Di certo lui apparteneva. Forse avrebbe voluto restare. Forse, per quanto? Il cielo turchino lo ha ripudiato. La luce infernale se lo porta già via. Giù nella zolla; rossa di sangue.

“Vivo in Africa da più di quarant’anni – mi racconta il francescano – L’Africa non l’ho ancora capita”. Pausa. Il motore ci scassa i timpani.

Lui guida schivando le buche inattese. Io fumo; sbatto la testa per gli scrolloni. Giraffe immobili nella caligine. Sagome evanescenti protese sotto un baobab. Il sole s’appicca alle zolle. Rosse di fuoco.

“Si convertono per un sacco di grano – continua – Arriva il musulmano con due sacchi e… fanno presto a seguire il suo credo”. Si stringe nelle spalle. È nello sconforto. “Li ho convertiti tutti. Mi manca lo stregone. Riuscirò anche con lui. Sono molto convincente, io”. Mi parla della gente che andiamo a trovare: “Hanno dovuto ripudiare le seconde mogli. Be’… era inevitabile: noi non siamo musulmani. Neppure loro. Ora non più. Sono cristiani. Cattolici come noi”. Pausa. Il motore ci assorda.

Mi chiedo a che prezzo se le erano comprate. Per quanto grano se le sono vendute. Sacrificate ad un nuovo dio. Antropomorfo bianco e compiacente. Bianca è la misericordia implorata. Bianca è la fede stipulata: così ci si affranca dalle zolle rosse di fame. “Hanno dovuto cacciarle via – mi spiega – Ora se ne stanno da sole. Nelle capanne addossate al recinto. Fuori di notte ruggisce il pericolo. Sagome evanescenti. Senza più nome. Seguono ultime la carovana. Quando la tribù si sposta per sopravvivere.” La gip arranca. Siamo arrivati.

Dentro al recinto: altri ripudi saranno contrattati; altri abbandoni pronunciati. Ci vengono incontro cantando. Gli uomini saltano in cerchio. In danza serrata. Le lance puntate contro il cielo turchino. Le donne stridono in stormo. In onda aggruppata. Dinoccolata. Il francescano dilata un abbraccio fraterno. A mani aperte traccia recinti di protezione. A mani bianche sigilla il suo patto dispensatore di grano.

Sbuca dal gruppo una tipa bionda. Il francescano non me ne aveva parlato. Lentiggini rosse sotto occhi turchini. È scalza, Appena coperta da un babydoll azzurro a pois bianchi. “Facevo la parrucchiera a Modena” mi dice allegra. “Che ci fai qua?” le chiedo. “Gliel’ho data su. Sai… stufa del mondo falso. Ho fatto un corso d’infermiera e sono tre anni che mi sposto con loro. Mi hanno accettata. Sto bene qui. A Modena, chi ci torna più”. Alimentata dal proprio ripudio; lei non abita nelle capanne sotto il recinto. Bianca Madonna planata in aeroporto africano. Dalle sue candide mani sbocciano pillole, gocce, garze e siringhe. Venuta da cieli lontani: appannaggio per mogli immolate. Veste d’azzurro; non è da stuprare. Piazzata al centro del campo: è venerata. Scaccia il demonio; cura e protegge dalle zolle infernali.

“E tu che combini?” mi fa. “Niente – rispondo – Ho finito il liceo”. “Allora adesso sei uno… maturo! Un uomo fatto e sputato!” mi sghignazza in faccia.

Taglia corto: “Che mi hai portato?”. Caccio fuori dallo zaino i medicinali. Mi dice: “Seguimi”. Al centro del recinto, la capanna di sacco odora di legna affumicata. Mette i medicinali in un armadietto di ferro. Smalto bianco; scrostato.

Fuori aspetta una donna. Non è un’ammalata. Collari pesanti impilati attorniano il collo allungato. Pesanti lo coprono atrofizzato. Pesanti sorreggono la testa non più capace di reggersi. Vuole la mia camicia. L’ho presa prima di partire. Nel mercatino dell’usato. Ne ho altre due, in fondo allo zaino. Indico il bracciale d’ottone stretto al suo braccio. Non è d’accordo: se lo vuole tenere. Per la camicia vuole darmi la cavigliera d’ottone. La porta al piede sinistro. Aggiungo le altre due camice. Tre camice usate per cavigliera e bracciale d’ottone. Riflette. Non c’è fretta. La morte può attendere di là dal recinto. Aspetto la sua abiura. Il bracciale mi piace. È fitto d’incisioni. Sono indecifrabili. Neri abissi dove smarrirsi. Calendari di fertilità. Dai fori, i defunti parlano ai vivi. Lei fatica parecchio a disincastrarlo dalle carni rigonfie. Con dolore me lo consegna. Mi dà anche la sua cavigliera. Prende le tre camice con gesto liturgico. Valgono più di tre sacchi di grano. Scompare fra le capanne di sacco. Privata d’insegne si è esposta al pericolo. Nell’abbandono del suo ripudio.

Settembre 1975. Sto alla finestra della mia camera. La savana non è la mia casa. Ho diciott’anni. Non subisco ripudio: io non appartengo. Io sopravvivo. Ancora per quanto?

Quando il ruggito rasperà il mio recinto. Quando la zolla inaridirà il mio campo. Allora: per pochi sacchi non tarderò ad abiurare; per pochi a tradire. Forse. Sotto il cielo turchino: anch’io me ne andrò disarmato. Anch’io andrò a perdermi nella luce infernale.

Carlo Pucci

Una “condanna a morte” per Alfredo

E così, la Cassazione spegne ogni speranza. Alfredo Cospito resta al 41 bis. E poco importa che il procuratore generale abbia chiesto la revoca di quel regime che sarebbe giustificato solo per impedire i contatti con l’organizzazione d’appartenenza. Perché, nella sostanza dice, “il legame attuale di Cospito con gli anarchici va dimostrato”.

Così, l’assurda idea di pensare di fermare, con il corpo di un anarchico, quello che non ci aggrada, si consuma nella carne e nel sangue di Alfredo Cospito.

E fanno buon gioco irresponsabili (e pur inaccettabili) “minacce” e presunti “ricatti” di un pugno di appartenenti a gruppi anarchici, che certo la causa di Alfredo Cospito non hanno aiutato.

“Tutti sembrano dimenticare che quello di cui si discute è la vita di una persona”, è stato l’esordio di un incontro, nei giorni scorsi a Roma (con Luigi Manconi, Luigi Ferrajoli, Caterina Calia, Ascanio Celestino), per presentare “Morire di pena”, piattaforma di sensibilizzazione che punta all’abolizione dell’ergastolo, del 41bis e dei circuiti di detenzione speciali.

Ma la vita di “quella” persona è evidentemente cosa trascurabile per la giustizia italiana, che è andata avanti implacabile. Giustizia che è difficile definire tale se rileggiamo il percorso che ha seguito nei confronti di Alfredo Cospito, l’anarchico che, se certo innocente non è stato, non ha ucciso nessuno e si è visto precipitare addosso un’accusa che non è stata formulata neanche per le stragi che hanno funestato la nostra Repubblica, assolutamente sproporzionata rispetto al reato compiuto. Mentre seppellire Cospito nella tomba del 41bis con la motivazione dell’invio di scritti, tutti pubblici, a giornali, siti web dei circuiti anarchici e della controinformazione, paragonati ai pizzini dei mafiosi, è cosa che si fa fatica a credere.

L’affrettarsi della Cassazione ad anticipare la data dell’udienza, che era stata in un primo momento fissata al 20 aprile, per trattare il ricorso presentato per chiedere la revoca del 41bis, aveva dato un barlume di speranza. E invece…

Tutto, in questa terribile vicenda, violando intanto quel principio della proporzionalità che è la base del diritto, racconta una sola cosa: l’ossessione per il pensiero “altro”, il pensiero non conforme. Cosa che sembra faccia più paura degli stragisti (veri) che pure l’Italia, ahinoi, ha avuto…

C’è da dire che, pur gravissima, questa storia è solo uno dei volti di quella mala justitia che denunciava Mario Trudu, l’eterno ergastolano, come si definiva, morto, malato e non curato, dopo quarant’anni ben serrati di prigione, senza uno spiraglio di speranza. E lasciamo perdere il bell’articolo della Costituzione che i padri costituenti concepirono a proposito delle pene… che sembra si sia già pronti a cambiarlo, per farne un vestito più adatto al pensiero reazionario di questi tempi tristi…

“Presto morirò” leggo abbia detto Cospito appena avuta la notizia che la Cassazione ha respinto il suo ricorso. E sospende l’assunzione degli integratori che ancora l’hanno aiutato a tenersi in vita.

“Una condanna a morte” è stata definita dal suo avvocato, Flavio Rossi Albertini, la decisione della Cassazione. Così, quella fiera degli orrori che spesso sa essere il nostro sistema carcerario può prepararsi ad aggiungere al suo carniere un altro corpo. Non c’è più molto tempo per Alfredo Cospito. Se nulla accadrà, e immediatamente, che possa ribaltare la situazione, presto il suo corpo si andrà ad allineare agli 84 collezionati dall’inizio dello scorso anno, ai già 6 di questo inizio d’anno. Altre storie, altri percorsi, modi, motivazioni, diversi l’uno dall’altro, tutti morti comunque che si fa fatica a definire suicidi. Omicidi di sistema piuttosto. Di un sistema feroce, lo abbiamo detto, nei confronti di chiunque sia ai margini. Della vita e del pensiero, quello dominante naturalmente.

Avevamo già scritto che non era solo la vita di un anarchico a essere in pericolo.

Perché calpestando principi su cui dovrebbe reggersi la nostra giustizia, con Alfredo Cospito va a morire, in quella tomba che è il 41bis, la credibilità della Giustizia tutta.

Ma, spirando, questa ingiusta giustizia rischia di regalarci un martire. Non solo per chi si definisce anarchico, ma per chiunque, piacciano o no gli anarchici, voglia ancora credere nel diritto…

dai diamanti non nasce niente…

Mi avevano detto che sono piante infestanti… spuntate qua e là in vasi “altrui” del balcone, e che sarebbe stato meglio strapparle via. Ma figuriamoci se l’ho fatto…

Ora guardate che meraviglia di grappolo di fiore (ne ho un pò dappertutto!). Fiori… Pensando a persone che, fuori dall’ordine ordinario delle cose nel quale ci siamo asserragliati, consideriamo “infestanti” e vorremmo sradicare via… da chi viene a bussare alle nostre porte, a chi professa pensieri e ideali altri … immigrati, poveri, rom, anarchici (che è, quello degli anarchici, lo abbiamo dimenticato?, universo molto complesso e ne sappiamo di persone dal pensiero stupefacente e per nulla violento…).

Pensando a De André che cantava… “dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior…”

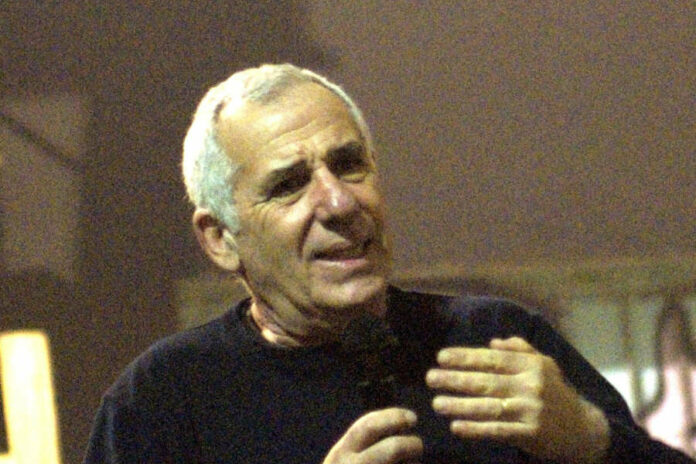

Francesco Rosi, il cinema della ragione

Daniela Morandini ci accompagna nella lettura di “Francesco Rosi, DIARI, da Salvatore Giuliano a Carmen: il cinema della ragione (1961-1984)” libro curato da Maria Procino, le edizioni de La nave di Teseo. Un viaggio nel cinema che “ha saputo coniugare la Storia con la microstoria”… per non dimenticare le speranze che il passato ci ha affidato…

Salerno. “Cosa fa il regista quando non sta girando un film? ” si chiede Giuseppe Tornatore alla presentazione di questo libro nel salone degli affreschi del complesso San Michele. “ Osserva – spiega- studia, respira, scrive, annota, elabora, riprende con il pensiero. La maggior parte dei film non è sullo schermo, ma nella mente degli autori”.

A cento anni dalla nascita di Francesco Rosi, la sua poetica si ricompone nel lavoro di Maria Procino, storica degli archivi dello spettacolo. E’ un’operazione lontana dai riflettori la sua, per ritrovare i fili e ricostruire una tela. Così come aveva fatto con “Vorrei caro Eduardo”, il carteggio tra Eduardo De Filippo e Paolo Grassi negli anni della collaborazione tra il Piccolo di Milano e il San Ferdinando di Napoli. Un rigore che torna nella ricerca tra memorie e denunce, ancora di Eduardo, alla base di “Tavola tavola, chiodo chiodo “, portato in scena da Lino Musella.

“Mio padre annotava tutto – ricorda Carolina Rosi – e sfogliando queste pagine non ho avuto davanti frammenti di scrittura, ma un puzzle curato con molta attenzione. Le agende oggi sono intatte, chiuse da elastici allentati dallo scorrere del tempo”.

E tra lo scorrere del tempo del regista partenopeo inizia anche questa volta l’opera di Maria Procino, cominciata proprio insieme a Rosi trascrivendo i diari sugli ultimi giorni di Che Guevara, una pellicola mai realizzata. In questo volume, la studiosa scava tra progetti, quaderni, appunti, bozzetti, dubbi, indignazione, scalette che coniugano Storia e microstoria per diventare sceneggiatura con Raffaele La Capria, Tonino Guerra, Suso Cecchi d’Amico. La ricerca decifra parole scritte in fretta e, come in un montaggio cinematografico, ricompone una poetica di fonti e di documenti che diventano cinema: “l’ordine può essere più o meno cronologico, ma sempre logico” ammonisce Rosi. E’ una razionalità che sa anche ascoltare i sensi per capire, come per “Salvatore Giuliano”, quanto sia importante spiegare le montagne e i carabinieri. Quanto sia necessario far sentire attraverso l’obiettivo l’odore dei polli, dei maiali e dello scirocco. Quanto si debba, come per “Uomini contro”, trasformare il freddo in immagine. Quanto pesi, per “Tre fratelli ” la violenza del tempo. Tra queste carte Maria Procino rilegge le riflessioni che si tradurranno nella panoramica dall’elicottero sulla Napoli in bianco e nero di “Le mani sulla città”: “Perché la speculazione edilizia cambia il volto e l’anima degli uomini”.

In questi Diari riecco l’ uomo che non dà risposte e il regista che punta la macchina da presa contro il potere, la corruzione, gli intrecci tra mafie e politica: “Il caso Mattei”, “Lucky Luciano”, “Cadaveri eccellenti”, “Cristo si è fermato a Eboli”. Ma non basta, perché “essere artista significa essere dappertutto” scrive Rosi dopo aver girato “Carmen “, dall’opera di Bizet. “L’importante è andare avanti, e che si dica qualcosa che valga la pena di dire” si legge nelle ultime pagine del libro. E sono parole, conclude Tornatore, che per le nuove generazioni valgono più di una lezione di cinema, di metodologia e di stile.

Uscendo dalla Sala degli affreschi, a pochi passi dal Duomo, qualcuno, chissà quando, ha lasciato una scritta su un muro scrostato: “Non si tratta di conservare il passato, ma di realizzare le sue speranze”. Sono parole di Adorno, un monito, forse.

Daniela Morandini

Nel salotto di velluto azzurro

Li chiama appunti, Carlo Pucci… e sono ricordi, e sono visioni, e sono fantasie iperboliche.. ma forse neanche poi tanto fantasie… Dopo Giulio che non è tornato, dopo il Salotto del papà di Carlo, ecco il terzo “appunto”, a proposito di un altro salotto, tutto di velluto azzurro, questo…

“Un salotto in azzurro. Dal soffitto sfavillano cristalli. Il pianoforte è chiuso. C’è ancora tempo. Adocchio il vassoio dei bignè. Non mi è permesso allungare la mano. Lo so: devo prima rifiutare gentilmente l’offerta. Da pochi giorni ho imparato una nuova parola: moderazione.

“Ci vuole moderazione – mi ha detto la nonna – Moderazione nell’apparire: perché devi rispettare chi è meno ricco di te. Moderazione nel mangiare in pubblico: perché non devi suggerire di essere tu meno ricco degli altri. Devi rispettare e farti rispettare”.

Gli adulti rispondono sempre al “gioco del perché”. È così che m’insegnano il significato delle regole. Ne hanno tante. Costellano e governano il firmamento del loro universo. Le spiegazioni sono tutte luminose e semplici, o quasi tutte. Sono tutte ovvie, o quasi sempre ovvie. Imparo in fretta, io. Perché le loro leggi sono giuste. Sono giuste perché sono ovvie. Governano sulla base di un unico principio elementare: assicurare e glorificare il rispetto verso l’umanità intera. È semplice da imparare: rispettare l’umanità intera. Un principio siderale.

“Quando dai la mano, devi toglierti il guanto: in segno di rispetto per dimostrare che la tua mano non è armata”. “Giusto. Ovvio. Siderale…. Ma le signore non se lo tolgono mai il guanto!”. “Le signore non vanno in giro armate”. “Perché?”.

Sono nato dopo undici anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. Questo non lo so ancora; so contare fino a dieci. Nessuno, proprio nessuno me ne ha mai parlato. E poi non è educato parlare di guerra. Soprattutto a un bambino di cinque anni. Lui ha saputo da poco che l’umanità intera è da tutti rispettata. Perciò oggi pomeriggio, qua, in questo salotto di velluto azzurro, mentre spilucco con moderazione un bignè, fisso le mani nude degli invitati e so soltanto: che le signore non vanno in giro armate e che invece gli uomini, se danno la mano, è perché tengono la pistola nella fondina. Gli amici dei miei sono loro coetanei. Hanno figli nati prima della guerra. In questo salotto non c’è nessun altro bambino. Meglio così: non devo rispettarlo, né farmi rispettare. Eden azzurro. Tutto di velluto azzurro. Sono l’Adamo felice privo di colpa: le mie costole sono intatte. Gli adulti non sono il mio regno. Con l’innocenza li ho soggiogati. Rinchiuso nel buio del tabernacolo, mi espongono in ostensorio alla luce dei cristalli; nei pomeriggi di precetto. Vecchi accoliti raspano la cassetta delle mie beneficenze. Avidi dei miei strambotti: io profetizzo. Eco siderale. Il suono si fa acuto. La mia voce sprigiona saette. Offro le mie tenere costole per la loro comunione. Sono stato canonizzato alla liturgia del convivio. Per redimere gli incubi del loro passato. Nella promessa di un domani sognato.

Non comprendo tutti i loro discorsi. Ma conosco molte delle loro parole. Tanto basta. Dalla greppia di velluto azzurro, attacco il mio soliloquio. Le mie sono favole per il loro nutrimento. Scarnifico sacre famiglie in tono rapsodico. I dotti riuniti nel tempio si litigano le mie particole. Le somministro su lingue protese. Deglutiscono la mia malvagità. La degustano con smorfie crudeli. Io, educatamente smembro e ripartisco. Divertissement per un pomeriggio nebbioso: posso dire di tutto. Non perché sono deforme e folle, ma perché ho imparato a togliermi il guanto e a ferire senza far sanguinare, ad uccidere senza fare morire. Fantasie iperboliche.

Questa la mia declamatoria: “Mi invento la guerra per raccontare fiabe d’orrore”. Enuncio la mia buona storiella per purificare le loro ossessioni. È per loro che costruisco orchi e streghe assassine. Ma loro lo sanno: non esistono ceppi, né forche. Né forni stregati per bruciare bambini. C’erano una volta. Prima che io nascessi. Ma oggi non sono più. Non ci saranno mai più. Il passato è una salma innocua.

“La guerra è un fantasma. S’aggira solo per fiabe – rassicuro – E poi finisce sempre bene. C’era una volta in cima a una torre una povera principessina. Il re e la regina sparati giù negli spalti. Lei, rimasta sola, si dispera. Ma la fata manda un rospo a consolarla”.

Mi sorridono teneramente. Mi offrono un secondo bignè. Lo rifiuto gentilmente. Allungo la mano con lentezza misurata. Torno al silenzio: il mio tabernacolo è chiuso di scatto. Basta con le favole, c’è bisogno di musica. Il pianoforte è scoperchiato. Il padrone di casa alla tastiera. Fa cenno ai violini. Scappano via ultimi colpi di tosse. Sigarette schiacciate in fretta. Svanisce l’ultima boccata. Fruscio di spartiti. La dama in abito nero si è già alzata. La sua spilla lucente brilla più dei cristalli. Annuncia il suo canto. Tutto tace sospeso. Attesa incantata. Una favola nuova sta per cominciare. Sono io ad ascoltare.

Eco siderale. Il suono brilla acuto. Esplosione di luci deliranti. La voce armata saetta nel diatonismo della vendetta. Dal guanto di raso nero trasudano istinti punitivi. Abnorme è la potenza. Lo sgomento non è fatalità. È l’acuto a decomporsi in eco ineluttabile. Eccessi detonanti. Elektra… sei sola. Elektra… ti disperi. Non ti s’addice il lutto, Elektra! Fuori dalla tua casa, non trovi devastazione! Il lutto s’addice alla guerra. Il canto s’addice al conflitto. Lutto per il sangue perduto. Canto ebbro per un abbandono incolmabile. La moderazione è abrogata nel rispetto dell’umanità intera.

È proprio in piedi davanti a me. Eppure prima, seduta al mio fianco, mi sorrideva banalmente. Stupidamente. Abiti scuri afflosciati contro gli spalti. Ma io… ho ferito per finta. Ho ucciso per scherzo. La mia mano non porta guanto. Tengo la pistola nella fondina e le signore come lei non girano armate.

Carlo Pucci

Giulio, che dalla guerra non è tornato

In questo tempo, di guerre lontane e vicinissime, di cui spesso si parla senza davvero capire la tremenda strada senza ritorno che si sta prendendo… un racconto, un ricordo che ci regala Carlo Pucci… a proposito di non ritorni…

“Giulio non è tornato dalla guerra. Suo fratello se lo ricorda bene quando uscì di casa. Aveva diciott’anni. Salutò spavaldo. Una bella divisa stirata. Fucile e baionetta affilata. Nella foto ha proprio quella divisa, ma è disarmato. Biondo. Occhi celesti guardano il vuoto. Volto chiaro e ben rasato. Lo so, è una foto ritoccata a colori acquerellati, forse non era così bello. Il suo nome è inciso fra quelli dei caduti di Bologna. Suo fratello, mio nonno, mi porta sempre il 4 di novembre sotto la lapide, nel chiostro di Santo Stefano. Una mano sulla mia spalla; l’altra mi indica il punto dove se ne sta inciso Giulio: “Lo vedi, lassù? È in ordine alfabetico, scorri tutti i nomi e lo trovi” mi dice il nonno. Io so già leggere e scrivere, ma in mezzo a tanti nomi neri di morte io Giulio non lo trovo. E poi la lapide è in alto e io sono ancora troppo basso.

“Ma è sepolto dietro la lapide?” indago sottovoce. “No, lui è disperso. Dietro la lapide c’è solo del muro”. Sto zitto e poi dico: “Ma nei cimiteri dietro e sotto le lapidi ci stanno sempre dei morti”. “Questa non è una tomba. Giulio non ha nessuna tomba”.

È il 4 di novembre; si festeggia la vittoria. Per questo la città è addobbata a tricolore. I negozi sono chiusi, ma non è domenica. Dalle vetrine, illuminate a festa a rischiarare portici grigi di nebbia, guardano impettiti i manichini in divisa militare. Gli sguardi vuoti, indifferenti. Tutti biondi. Volti chiari e ben rasati. Dolcemente ritoccati ad acquerello. Tutti quanti uguali a Giulio. Ieri la maestra ci ha detto che oggi le caserme sono aperte anche per noi bambini; possiamo andarci dentro; a vederle e salire sui carri armati. Mio nonno non mi ci vuole portare: di andare per caserme e carri armati non se ne parla proprio. Andiamo soltanto per lapidi, coccarde e marionette. Lui non mi tiene per mano. Non mi tratta da moccioso. Al suo fianco io cammino con passo marziale. In tarda mattinata: portici e piazze sono di nebbia. Avanzo stupefatto nell’incanto di un sipario evanescente. Dalle quinte vaporano addobbi tricolore. Si diffondono pupazzi a grandezza naturale, tutti infiorati di coccarde, infilzati da medaglie dorate e smaltate. Sbucano eroici da trincee di scarpe, valige e borsette, di mobili e lampade, di torte e canapè. Persino nelle vetrine delle macellerie svettano comandanti e generali fra tacchini spennati e polli appesi a testa in giù. Una vera carneficina esalta la festa della vittoria.

Ho sei anni. Perlustro con mio nonno il teatrino della vittoria, ma non scovo nessuna parata. La sfilata dei carri mascherati la fanno il giovedì grasso. Per quella c’è ancora tempo. Prima ci sono le feste di Natale con lo zucchero filato in bella mostra sulle bancarelle sotto il portico dei Servi. Di fianco, prega un esercito di statuine da presepio. Gesù, Giuseppe e Maria dai volti acquerellati replicati su mensole di muschio. Manichini pieni d’amore. Si levano pietosi a mani giunte dalle trincee di addobbi luccicanti. Profumo intenso d’abeti imprigionati in vendita sul sagrato dei Servi. Oggi però profumano soltanto i crisantemi. Strappati in memoria dei caduti. Il chiostro di Santo Stefano ne trabocca.

Per ora mi accontento della festa della vittoria. I martiri nostri son tutti risorti, ma senza allegria: per loro non c’è zucchero filato, niente coriandoli, né stelle filanti; non trovo caramelle sparate per terra da carri mascherati. Nessuna nenia da una cometa. Nessuna trombetta, nessun pernacchio risuonerà spensierato dalle colonne di via Indipendenza. Il nonno m’impone silenzio: nel chiostro di Santo Stefano la vittoria è festa muta e solenne. È novembre. Crisantemi infilzati nei vasi di bronzo. Il cimitero è in Romagna. Viaggio di mestizia. Abito fumo di Londra. In auto è vietato scherzare. Mi annoio; ma quando si arriva? Il guanto della mano disegna sul finestrino appannato. Intravvedo la pianura; là fuori corre via in brividi di nebbia gelata. Mi stufo, è un viaggio senza ritorno. Per fortuna la Certosa sta dentro Bologna: da casa si va e si viene in fretta. Fotoceramiche mi salutano in bianco e nero. Ovali e bombate. Lucide, crepate. Da questi orcioli smaltati ammiccano, sorridono, giudicano severe. Si sporgono da sopra i loro nomi di bronzo, sopra la data finale di un tempo immaginato. Marameo: io ho solo sei anni e il mio è un tempo infinito.

In questo mese mi portano a salutare i nostri defunti. Non c’è nessun martire. Nessuno è risorto. Frutti tappati che non ho mai scelto. Raccolti da ramificazioni intricate. Guardo dal basso la genealogia del melo gigante. Dalle fronde penzolano vasi di marmellate scadute. Le etichette sono sbiadite, le foto dei composti mi inquietano, ma i cognomi sono la garanzia del prodotto. Non ho mai allungato la mano per tirarne giù uno, ma li ho passati tutti in rassegna. Ormai conosco bene l’erbario illustrato, so classificare ogni singolo germoglio, so in quanto tempo si è disseccato. Nebbia e freddo. Trincee di bosso proteggono i cipressi, spavaldi e combattenti. Batto i piedi ghiacciati sopra la lastra. Non ho mai visto un morto: sarà fatto di nebbia e di freddo.

Sto attento a non inciampare: la lastra è rotta. C’è un buco. Mi accuccio e guardo curioso. Non vedo nessuno. Forse è risorto.

“Vieni via di là. Che stai facendo? Sta’ composto!” mi sibila una voce stizzita. Un secchiello di ferro picchia per terra di schianto. L’acqua scroscia nel vaso di bronzo. “Fa’ silenzio! Non si saltella qua in mezzo. Sta’ fermo!”.

I crisantemi sono infilzati. Spazzata la tomba, si biascica latino. Non capisco il latino. Un giorno lo dovrò imparare. Un giorno, forse. Osservo e resto muto sull’attenti. So che la vittoria è muta. Tace solenne nel terrore dei morti. Che bello: fra poco è Natale e sotto il portico dei Servi sfilaccerò zucchero vischioso. Giulio è l’unico disperso. Per lui non c’è tomba, né vaso di bronzo, nessun crisantemo gettato, neppure un bisbiglio in latino: nel giorno muto della sua vittoria. Ho sei anni e della Prima guerra mondiale so solo che abbiamo vinto e che Giulio non è ancora rincasato.

Carlo Pucci

Perché continui a vivere il meraviglioso progetto rivoluzionario di Marco Cavallo…

Ricevo e volentieri diffondo questa lettera di Peppe Dell’Acqua, a proposito della “Collana 180” e non solo. Per continuare a far vivere “la radicalità della trasformazione” che è stata. leggete…

“Nel 2010 la Collana 180 ha fatto i suoi primi passi. L’intenzione è stata quella di proporre libri che raccogliessero il senso, le storie, i rumori di quasi un cinquantennio che ha cambiato il nostro sguardo verso l’altro. Così, avendo avuto io la fortuna di partecipare fin dall’inizio alla stagione del cambiamento, non ho potuto sottrarmi al desiderio, all’impegno, quasi all’obbligo di conservare e di trasmettere, specie alle giovani generazioni, la radicalità della trasformazione.

Sto parlando dell’ormai lunga storia che comincia a Gorizia nel ’61 e prende forma a Trieste, negli anni settanta. È della chiusura dei manicomi che parlo, della storia degli uomini e delle donne che invisibili e inascoltati hanno cominciato a narrare. Hanno cominciato faticosamente a godere dei loro diritti di cittadinanza ora finalmente riconosciuti.

Una impensabile rivoluzione! Oggetti e povere cose sono diventati soggetti, cittadini, persone, ricchi di storia, di avventure, di esperienze, di sottrazioni. La narrazione, l’ascolto, l’incontro nella Collana 180 che così è nata costituiscono il punto di massima convergenza per chi vuole conoscere e approfondire un capovolgimento culturale, sociale, antropologico che ha segnato prima tra tutti il nostro paese.

Così, dalla incredibile, meravigliosa storia di Marco Cavallo, al ritorno a casa, alle parole di Franco Basaglia, sempre a rischio di vedere finire sotto i colpi di potenti sapientoni il suo progetto visionario. Nei primi giorni del 2010 quando parlavamo di fare qualcosa perché si potesse riprendere l’entusiasmo di lavorare con le persone che vivono l’esperienza della sofferenza mentale, abbiamo osato immaginare di essere utili a chi vive sulla propria pelle il dolore del male mentale, agli operatori che sentono l’impossibilità del cambiamento e si ritrovano sfiduciati, soli e senza alleati, a chi non riesce più a sopportare l’inferno dei luoghi “della cura”.

Ormai non possiamo più essere indifferenti ai segnali di sofferenza profondissimi che giungono da ogni parte. Da ogni regione, da ogni Dipartimento di salute mentale, da singole associazioni e cooperative, da cittadini che benché isolati riescono a manifestare la loro sofferenza e a chiedere aiuti.

L’attenzione alla Collana che vi sto chiedendo vuole anche dirvi che i libri sono un pretesto. Un pretesto per incontrarsi, discutere, mettere in crisi le nostre certezze, cercare di battere l’indifferenza che in questi cinquant’anni di storia è stata di certo una delle peggiori nemiche.

Oggi siamo arrivati quasi a trenta titoli che hanno viaggiato. Molti libri hanno trovato compagnia; non molti sono rimasti “a casa”, molti ancora vengono cercati.

Alcuni titoli sono andati esauriti e meriterebbero una ristampa. All’inizio di questo 2023 l’editore e noi con lui ci stiamo interrogando sulla possibilità di continuare e per questo che sto chiedendo il vostro aiuto.

Intanto l’editore Aldo Mazza visto quanto i libri continuano a essere utili e richiesti, ha deciso di aprire il piccolo scrigno di ciò che resta del tesoro.

Associazioni, gruppi di lavoro, centri diurni, laboratori teatrali, scuole, hanno già fatto richiesta e acquistato l’intera collana o gruppi di titoli di loro interesse con offerte “pazzesche”.

I due anni di pandemia appena trascorsi hanno impedito ai libri di andare in giro. Spero che a partire dalle prossime settimane, sempre più spesso, accadano l’incontro, la presentazione, la conoscenza reciproca. Il pretesto di cui parlavo.

Peppe Dell’Acqua che continua malgrado tutto ad avere a cuore la

Collana 180 – Edizioni alphabeta Verlag

Per avere maggiori informazioni e inviare le vostre richieste: collana180@studiosandrinelli.com

Qui il link al sito dell’editore per vedere tutti i titoli pubblicati della Collana 180 >> https://alphabeta-books.it/collana-180/