“… Poi mi è stato fatto notare che era giunto il momento che io donassi qualcosa allo stato. A Lei non sembra abbastanza che io per 36 anni l’abbia allattato da dentro una cella col mio sangue? Quale altro dono dignitoso per lui e indignitoso per me avrei dovuto portarle in dono? … a uno stato che non prova vergogna a tenere un uomo per oltre 36 anni rinchiuso in una cella!!?”

Ho ritrovato dopo sei anni copia della lettera che Mario Trudu aveva scritto al magistrato di sorveglianza dopo l’udienza nella quale gli era stato negato un permesso per visitare la sorella malata. 36 anni di prigione senza l’alito di uno spiraglio, e ancora un “no”. Perché Mario era ostativo, non era stato collaboratore di giustizia e per quelli come lui l’ergastolo è un fine pena mai effettivo. Fino alla morte. E così per lui è stato perché due anni fa poi Mario è morto. E lasciamo perdere il perché e il per come…

Ancora mi viene da piangere a pensare che allo Stato non è bastato essere stato per 36 anni “allattato da dentro una cella col mio sangue”. Ce ne sono voluti 40, di quei terribili anni, e poi solo la morte è arrivata a sollevare dalla pena…

E questa lettera (e tante altre ancora, ché Mario spesso mi mandava copia di ciò che scriveva), scritta a penna, con i suoi caratteri ordinati, precisi, come si insegnava una volta a scrivere, è rimasta lì sotto i miei occhi, a scorrere come in sovrimpressione sulle pagine del libro che ho letto in questi giorni e che proprio di ergastolo tratta. Anzi, “Contro gli ergastoli”. Lavoro a cura di Stefano Anastasia, Franco Corleone e Andrea Pugiotto. Ed è lavoro preziosissimo questo “Contro gli ergastoli” che, con dieci saggi di autori che, magistrati, docenti, studiosi, hanno molto da dire in materia, (e in appendice testi di Aldo Moro, Aldo Masullo, Salvatore Senese e un discorso di Papa Francesco) offre una disamina ricchissima dell’argomento, riflettendo su tutte le modalità di detenzione a vita, “guardando al fine pena mai da ogni latitudine”.

Per ricordarci innanzitutto che esistono più “ergastoli” e dirci che il momento è pur giunto per affrontare intanto la questione dell’ergastolo ostativo. Quello che contraddice in sé la finalità “rieducativa” della pena. Quello “di cui” è morto Mario Trudu, e “di cui” nel nostro civile paese rischiano di morire circa 1300 persone.

L’occasione, si ricorda, l’ha data nella primavera scorsa la Corte Costituzionale che, pur non dichiarandone formalmente l’illegittimità, ha condannato il “fine pena mai”. E ha dato al parlamento un anno di tempo per affrontare la questione. Un’occasione da non perdere. Per una questione di civiltà se l’ergastolo “della pena di morte rappresenta l’ambiguo luogotenente”.

La definizione è di Salvatore Senese, che così ne parla nella relazione al testo proposto dalla commissione giustizia nella primavera del 1998, quando si andò molto vicini all’abrogazione della pena perpetua: il disegno di legge fu approvato dal senato (107 voti favorevoli, 51 contrari, 8 astenuti e non è poco..), e fu una scelta storica che il parlamento però poi accantonò, rinunciando a proseguire l’iter legislativo della riforma.

E tanto più importante è oggi, che il parlamento è chiamato ad affrontare “questo fatto agghiacciante della pena perpetua” (la definizione è di Aldo Moro), conoscere quel che è accaduto, e non accaduto, da allora, i passi fatti a poco a poco grazie alla giurisprudenza, italiana ed europea, quando costa, in termini esistenziali, la pena senza fine, il suo senso, se un senso ne ha… per porsi necessari interrogativi, a iniziare da cosa significa, ad esempio, condannare a questa “pena di morte nascosta” persona di 50 anni o persona che di anni ne ha solo 20. E ne conosco di persone “maturate” in carcere, in una vita che, privata com’è di prospettiva, vita non è. Ed è faticoso, vi assicuro, sostenerne lo sguardo, senza chiedersi che assurda barbarie è mai questa…

Una cosa, fra l’altro, il libro chiarisce, smentendo un luogo comune purtroppo assai diffuso (e avallato anche da molta stampa): che l’ergastolo non esiste. L’ergastolo, quello vero, il “fine pena mai” fino alla morte purtroppo esiste e come!, mentre, paradossalmente, il numero degli ergastolani è enormemente cresciuto negli ultimi decenni, nonostante molto diminuito sia il numero degli omicidi compiuti. Un dato per tutti: gli ergastolani nel 1992 erano 408, 1784 nel 2020, mentre negli ultimi dieci anni più di cento ergastolani in carcere sono morti… e questo molto dice su un sistema che di fatto “riproduce la violenza a cui dichiara di voler mettere fine”.

E c’è una domanda, che qui risalta tra tutte, che puntualizza Aldo Masullo, sempre nel corso del ricchissimo dibattito che ci fu in senato in quella lontana primavera del 1998: la domanda non è se l’ergastolo violi in diritto alla vita, “bensì il sacrosanto diritto dell’uomo all’esistenza, che è cosa distinta”.

“Contro gli ergastoli” è l’ultimo dei libri della collana della Società della Ragione, che è nata con lo scopo di studio e sensibilizzazione sui temi della giustizia, dei diritti e delle pene, “nell’orizzonte di un diritto penale mite e minimo, proprio di una democrazia laica alternativa allo Stato etico”. E non è un caso che il primo volume della collana fosse un lungimirante testo intitolato “Contro l’ergastolo”.

“Contro gli ergastoli” è lettura che farebbe bene a tutti, ma penso questo volume rivolto soprattutto al mondo della politica se, come scrive Andrea Pugiotto, ordinario di diritto costituzionale a Ferrara, si propone di “accelerare la rimozione degli ergastoli dall’ordinamento, e offrire alla politica argomenti per non opporsi a tale mutamento di segno, cogliendone semmai le potenzialità di riforme conseguenti”. Convinto com’è, Pugiotto, che “chi nega l’effettività dell’ergastolo gioca con la vita degli altri; chi lo giustifica legittima l’inaudito”.

E c’è da augurarsi davvero che in molti, nel mondo della politica, di quelli che dovranno affrontare la questione dell’ergastolo, leggano queste pagine, per ritrovare lo spirito che fu di Aldo Moro e il suo “ricordatevi che la pena non è la passionale smodata vendetta dei privati…”. Per provare a scrollarsi di dosso l’essere succube di quell’opinione pubblica che pure certa politica invece esacerba. Cercando di immaginare (e non c’è bisogno di molta fantasia) le vite private di esistenza degli ergastolani, degli ostativi, quelli che davvero mai mettono piede fuori dal carcere… i mille Mario Trudu… condannati ad “allattare lo stato da dentro una cella col proprio sangue”. Perché, se solo se ne conoscessero le vite, saprebbero che questo è. E di questo, aveva ragione Mario, lo Stato deve solo provare vergogna…

Questo fatto agghiacciante della pena perpetua

“Posa, posa!» – Eduardo a Positano

Dal 15 ottobre al 2 novembre il Comune di Positano ospita una mostra fotografia sul teatro di Eduardo de Filippo. Foto di scena che Daniela Morandini ha tirato fuori dal suo prezioso archivio. Preziosissimo regalo… di cui ci parla Elisa Guida, dell’Università degli Studi della Tuscia.

Fotografie di scena, quasi tutte inedite, scattate da Daniela Morandini quando aveva

poco più di vent’anni, viveva a Bologna e incominciava il lavoro di giornalista.

Dopo decenni al microfono – da Radio Città alla Rai, dalle corrispondenze da Mosca

e New York a quelle dalle due Germanie (raccontate prima e durante il crollo del Muro)

– Morandini rispolvera quelle vecchie immagini. Le passa dall’analogico al digitale e

con Iosiamo , che da anni si occupa di esplorare il mondo attraverso la cultura, realizza

la mostra Eduardo artefice magico. Fotografia, restauro e poetica della finzione. La

ospita il Comune di Positano, nella Sala dell’ufficio cultura e turismo, dal 15 ottobre al

2 novembre 2021. Poi i pannelli saranno a disposizione delle scuole.

« É stato il bisogno di riaprire un sipario», scrive Morandini: «ho digitalizzato questi

negativi quando la pandemia ha imposto di chiudere i teatri. Sono le foto di scena degli

ultimi capolavori [ Il Berretto a sonagli di Pirandello e i due atti unici Sik Sik l’artefice

magico e Gennareniello],1979-80. Maschere, sentimenti e voci di dentro che mi hanno

accompagnata per quasi cinquant’anni».

Del progetto colpiscono almeno tre elementi. La scelta di puntare i riflettori proprio

su Sik Sik , la voglia di coinvolgere gli studenti, il luogo.

Per la prima volta a teatro proprio all’apice della Grande crisi, nel 1932, Sik Sik calca

i palcoscenici italiani fino al 1980, quando a Milano è rappresentato per l’ultima volta

con Eduardo nel triplice ruolo di attore-autore-regista. Lo sappiamo, ma lo ricordiamo

ai più giovani: Sik-Sik è un illusionista che si esibisce in piccoli teatri di varietà con la

moglie Giorgetta. Per la riuscita di uno spettacolo, è costretto, all’ultimo momento, a

sostituire due aiutanti; ciò provoca una gran lite tra i personaggi e lo smarrimento di un

lucchetto. Lo spettacolo fallisce: Giorgetta rimane prigioniera in un baule e solamente

dopo diversi tentativi il mago la riesce a liberare.

Una commedia sulla finzione, “una commedia nella commedia”, quella su cui

Morandini pone l’attenzione, con la sua magia, il suo gioco, i suoi fallimenti. Un

“imbroglio bello”, quello dell’arte, che torna in scena nell’era della simulazione, così

lontana dall’ ars poetica e sua nemica. Ecco, allora, la volontà di ancorare la mostra a un

progetto didattico. Ecco perché Morandini sceglie di portare nelle classi del Sud un po’

di quella magia che è andata perduta, e che i millennial non conoscono. La fotografia, il

teatro e lo stesso Eduardo possono aiutarli a (ri)trovarsi, finalmente in presenza dopo

mesi di didattica a distanza. Non è forse il futuro il senso della tradizione?

A ospitare la mostra, dunque, il Comune di Positano. Una scelta che fonde biografia, impegno e magia, ancora una volta. Non è tanto la cornice incantevole del posto a motivarla, quanto il legame affettivo che legava Eduardo a quel mare. Era la fine degli anni Quaranta, quando riuscì a comprare la sua isola, Isca, vicino a Punta Campanella e a Li Galli, a loro volta acquistati dal coreografo e ballerino Léonide Massine e, dopo oltre cinquant’anni, da Rudolf Nureyev .

Piccola, piccolissima, l’isola di Eduardo, tanto che in Costiera si parla dello

“scoglio” di Isca proprio per rimarcarne le dimensioni contenute e la vicinanza alla

terraferma. Forse l’unico luogo dove il Maestro sia mai stato spettatore. Di sicuro, uno

spazio di riposo tra una stagione teatrale e l’altra, un rifugio dal mondo senza però

allontanarsene troppo. Un luogo di quiete, insomma, ma anche di tempesta, dato che è

proprio da quel suo scoglio che il Maestro incominciò la traduzione in napoletano

dell’omonima commedia di Shakespeare.

Un’ancora, quella tra l’arte e la Costiera, che arriva fino a Morandini, legata alla terra

delle sirene da più generazioni. «Posa, posa!» pronunciò la Madonna rapita dai saraceni

passando con la galea sul cielo di Positano. «Posa, posa!», le ripeteva il suo papà

raccontandole questa leggenda. «Posa, posa!», avrebbe ripetuto lei, divenuta madre, a

sua figlia. Da sempre al Fornillo di Aniello, l’Ercole di Positano che viveva il mare

come un pesce e la spiaggia come una casa aperta agli amici. Si pescava al momento, si

mangiava insieme e si parlava fino a tardi. «Era un modo di essere semplice e antico»,

commenta Morandini, che in quella spiaggia ha vissuto una parte di sé. Un grand tour ,

quello della sua famiglia, iniziato il secolo scorso e per il quale Daniela non poteva che

ringraziare. E non poteva che farlo a modo suo, con ciò che le riesce meglio: fare e

promuovere cultura.

Elisa Guida

Università degli Studi della Tuscia

Le nostre vite parallele

“Personalmente ho avuto un cruccio nella mia vita: quello di partorire continuamente tante idee e progetti, più di quanto il tempo e la salute concessami dal creatore potevano permettermi di realizzare… la mente come un vulcano perennemente in eruzione”. Così racconta di sé Pietro Tartamella e, per quel che ho potuto conoscere, posso dire che è proprio vero.

Pietro Tartamella, artista di strada, una lunga barba da mangiafuoco buono… che, dopo aver girovagato per l’Italia con spettacoli e giochi di voci e di colori, con la moglie Anna, Annamaria Verrastro, si è fermato in un casolare sul limite della campagna, fra Torino e Asti, e qui insieme hanno fondato Cascina Macondo che è associazione di promozione sociale, ricchissima di iniziative e di attività, pensate per aiutare a svelare le capacità e la bellezza che è in ognuno… ma proprio in tutti tutti… anche quelli che la società vorrebbe escludere e tenere lontano…

Dicevo spesso a un mio amico detenuto, che purtroppo oggi non c’è più, che da quando ho messo piede in un carcere, e ho iniziato a seguire vite prigioniere, paradossalmente mi si sono aperti infiniti mondi, affollati di persone incantevoli. Come Pietro, appunto, che fra le tante cose molto si occupa di persone detenute, tessendo con loro parole…

Oggi ho fra le mani l’ultimo lavoro curato da Pietro: “Vite parallele”, che è un lunghissimo racconto dove si intrecciano ricette e biografie. Dove dentro la cornice immaginaria di sette incontri conviviali si incrociano testimonianze di vita. E sono storie, molte, di persone detenute, che si alternano a quelle degli amici che da sempre affollano gli incontri di Cascina Macondo, e a quelle di persone disabili che lì hanno trovato anche per loro parole… E sorprendono, e spiazzano, le narrazioni che nascono intorno a tavolate imbandite, fra una portata e l’altra e l’eco di sospiri di poesia haiku.

E’ stupefacente come sotto lo sguardo di Pietro le persone, qualsiasi sia stato nel bene e nel male il percorso della loro vita, sempre si svelino, raccontando e raccontandosi senza timori né ipocrisie.

E “mentre a qualcuno muore la madre, a qualcun altro, nello stesso momento, potrebbe nascere un figlio… Mentre qualcuno si sdraia sul letto dopo una giornata di gran lavoro, c’è qualcun altro che nello stesso momento si alza per cominciare la propria notte di lavoro”. Le nostre vite che scorrono parallele…

Il cuore di tutte le iniziative di Cascina Macondo è l’affabulazione, che sempre ruota intorno a una concezione del mondo ricca di poesia e accoglimento. Che è un modo per viaggiare, anche stando fermi, nell’anima del mondo. Perché Pietro, come Annamaria, vagabondi artisti di strada lo sono sempre rimasti, anche dopo la scelta di fermarsi nella loro cascina. Nomadi stanziali, direi, che è una condizione, bellissima, dello spirito.

Poco distante da Cascina Macondo c’è un grande rovere. Tempo fa Pietro col gesso tracciò intorno al tronco un quadrato di cinque metri per cinque. Una sorta di “cella all’aperto”, dove si è rinchiuso per un certo tempo, come prigioniero. E ha invitato amici e conoscenti a portare, a lui che non poteva muoversi, racconti di viaggi. Ebbene, sono state decine e decine gli amici che hanno risposto all’invito ad accorrere intorno alla sua cella-fortezza sotto il grande albero. Ognuno col racconto di un proprio andare… che può essere il sogno di un ragazzino, Tommaso, che “sogno in grande / e navigo, navigo… e mi risveglio// sogno e volo/”… che può essere “il cammino verso quel cubicolo che sarà la mia nuova cella” (ci sono sempre storie di persone detenute. Che non si dimentica mai a Cascina Macondo che sono parte della nostra società).

Insomma, tanta vita scorre sempre nei racconti e tutto intorno, tante storie che sono frammenti di esistenze raccolti nelle pieghe del nostro andare e del nostro stare. Che tutte Pietro sembra dirigere e orchestrare.

E questo grande affabulatore qualche anno fa ha provato anche a vivere da eremita. Che significa senza televisore né radio, senza libri, senza giornali, senza internet, senza luce, senza bagno, senza acqua corrente, senza orologio… soprattutto, senza parlare. La sua “grotta” è stata Amatillo, una barca costruita in Bangladesh, che a vederla sembrava una capanna truccata da armadillo, ancorata nel fiume Lys a ridosso del ponte Vleeshuis, nella cittadina belga di Gent. Ma anche il silenzio di quei giorni si è tradotto un mare di appunti sulla sua visione del mondo, il suo impegno per una “società solidalista”, nella quale Pietro ostinatamente crede, “una società dove, tanto per cominciare, ai bambini bisognerebbe insegnare a chiedersi non ‘cosa farò da grande’, ma ‘quale sarà il mio ruolo’, in una società in cui ognuno si senta legato a ciascun altro…”

Infinite altre cose si potrebbero raccontare sulle iniziative di Pietro Tartamella, e a sfogliare tutte le sue pagine c’è da perdersi, nell’infinità di storie e di vite che scorrono parallele…

Ancora solo una nota. Ah-Che-Waga-Chun, “colui che s’arrampicò sull’albero”, è il suo nome indiano. Il nome di quando, con la moglie Anna, attraversava l’Italia, per piantare nelle piazze di paesi e città una grande tenda indiana, dove accogliere bambini, per raccontare loro bellissime storie. Una vita nomade di cui la vita stanziale degli ultimi anni ha conservato integro il fascino.

Come il logo di Cascina Macondo: un veliero, che ha le vele di foglie e naviga su un mare di sassi e foglie. Nato, spiega Tartamella, dall’immagine di una vecchia copertina di “Cent’anni di solitudine” (ricordate? insuperabile Gabriel Garcìa Màrquez), il veliero su un fiume in secca… Sono state aggiunte le foglie e l’idea di un vento lieve che sempre, ancora, spinge a viaggiare, per ritrovare il filo delle parole…

Ecco, sempre insegna, Pietro, a seguire, per non perdersi, quel vento…

Le Donne del Muro Alto

“Le donne del muro alto” è un progetto nato otto anni fa nella casa circondariale femminile di Rebibbia, a cura della regista Francesca Tricarico e dell’associazione culturale Per Ananke, che si occupa di promuovere l’arte e la cultura, il teatro in particolar modo, come strumenti di integrazione, educazione e riabilitazione. Per la prima volta nella storia di Rebibbia Femminile la sezione delle detenute Alta Sicurezza ha visto aprirsi le porte del carcere attraverso l’esperienza teatrale, che oggi continua con la media sicurezza e con le ex detenute e signore ammesse alle misure alternative alla detenzione. Incontro con Francesca Tricarico, che al teatro in carcere ha dedicato la sua vita. Dall’ultimo numero della rivista Una città… http://www.unacitta.it/it/home/ (tutto da leggere…)

Come è iniziata la tua esperienza con il carcere di Rebibbia?

La mia storia con il carcere è iniziata nel 2008 con un master di teatro sociale all’università La Sapienza, all’interno del carcere maschile dove ho fatto un tirocinio che doveva durare 300 ore. Sono rimasta lì 5 anni, all’interno della sezione di Alta Sicurezza, dove tra l’altro ho avuto anche l’occasione di lavorare al film dei fratelli Taviani “Cesare deve morire”, un’esperienza molto ricca e bella.

In quel periodo ho iniziato a chiedermi perché delle esperienze culturali in carcere si raccontasse quasi esclusivamente il mondo maschile. Delle donne sentivo parlare prevalentemente a proposito di sfilate, cucito, cucina o corsi per badanti. Attività rispettabilissime che apprezzo, per carità (mia madre cuce, figuriamoci se ho una visione di parte), ma perché, continuavo a chiedermi, così poche narrazioni sul carcere femminile e la cultura, sui libri scritti da donne detenute, su donne laureate in carcere… Ho capito allora che le esperienze culturali nelle realtà femminili erano meno diffuse, ma anche meno raccontante e ricercate. Quando ho chiesto come mai, mi è stato risposto che le donne sono di meno, ma soprattutto “sono più complicate”.

Sentirsi rispondere, io donna, che il problema sta non solo nel numero ridotto delle donne in carcere, ma soprattutto nel fatto che sono più “difficili”, ha fatto crescere in me il desiderio di indagare la realtà carceraria femminile. Continuavo a domandarmi: davvero la motivazione sta nel fatto che sono poche e difficili? Se sono difficili allora lo sono per le sfilate come per i libri…

Ho deciso così di andare dal garante regionale dei diritti dei detenuti dell’epoca, parlargli dell’esperienza maturata nel carcere maschile e della mia volontà di conoscere la realtà femminile; ero disposta a continuare lì il tirocinio. Non solo sono stata ascoltata, ci eravamo già incontrati durante le riprese del film, ma mi è anche stato proposto di dirigere un laboratorio teatrale nella sezione di Alta Sicurezza del femminile, che non era mai stata aperta a questa attività.

E come sei stata accolta? Ci sono stati momenti di diffidenza?

All’inizio ho incontrato tantissima diffidenza. Ma non era un problema solo delle donne detenute. Prima che iniziassi, continuamente mi era stato ripetuto “lascia stare non ne caverai nulla, le donne sono molto più difficili degli uomini”. Alcuni registi, all’epoca con più esperienza di me, mi hanno detto: “io ho provato con le donne… mai più!”. C’era quindi anche la mia di diffidenza, volevo capire qual era la mia verità, oltre quella delle donne. Loro, d’altro canto, erano estremamente diffidenti, temevano di essere manipolate, che la loro immagine e le loro storie venissero utilizzate esclusivamente per interessi personali come era accaduto con personaggi noti, di passaggio in carcere per attività “spot”, senza continuità e una reale volontà di lavorare con loro e per loro. Il primo anno è stato un incubo e una bellissima esperienza nello stesso tempo. Per un anno intero mi hanno “testata”, per capire se io ero davvero lì con loro e per loro o per mio tornaconto personale.

Quando lavori con le donne, a differenza del carcere maschile (questa è la mia esperienza naturalmente), c’è un continuo chiedersi perché: perché facciamo questo, perché non lo facciamo, perché ci chiedi questo, perché ci chiedi quell’altro. Fino allo sfinimento. E’ stato un test sulla mia pazienza ma anche su quanto io fossi vera, sincera, finché un giorno non abbiamo discusso, come solo le donne sanno fare. Sono esplosa in modo duro anch’io, e dopo questa esplosione il nostro rapporto è cambiato. La verità con cui mi sono rivolta loro, con cui senza filtri ho detto tutto quello che pensavo, ha fatto sì che si aprissero davvero. “Da oggi siamo con te, sei vera”. Io chiedo, come chiede il teatro, ai miei attori in carcere come fuori di essere nudi, veri, ma non puoi chiedere agli altri di esserlo se non lo sei tu per prima.

Così è nata la compagnia delle Donne del Muro Alto…

È nata proprio nella sezione Alta Sicurezza, 8 anni fa, ed è poi divenuto “Le Donne del Muro Alto” il nome del progetto in corso tutt’ora sia in carcere che fuori con un gruppo di ex detenute.

La meticolosità con cui queste donne lavorano una volta conquistata la loro fiducia, il coraggio di scendere nel profondo, di lavorare anche con le emozioni più scomode, di raccontare e raccontarsi, di non temere il giudizio perché già giudicate, ci ha permesso negli anni di realizzare spettacoli che hanno affrontato con ironia e commozione temi importanti. Protette dalle storie dei grandi autori, che puntualmente riscriviamo contestualizzandole in modo nuovo, indaghiamo nelle nostre storie, nelle storie delle nostre famiglie, con forza e coraggio più grandi di quelli che ho trovato nel maschile, probabilmente per la tipologia di percorso che abbiamo scelto di fare.

Il nome, “donne del muro alto”, è nato proprio perché lavoravamo nell’Alta sicurezza, che è un muro nelle mura di cinta, una sezione a parte, dove si hanno restrizioni maggiori. Ricordo che prima che ci dessero la possibilità di fare le prove nella palestra (uno spazio più intimo), utilizzavamo l’area della socialità, il luogo dove si vede la televisione insieme nelle ore di “socialità” appunto, dove si gioca a carte, si scambiano due chiacchiere… Fare le prove col sottofondo di ‘Uomini e Donne’ di Maria De Filippi non era semplice. Allora abbiamo chiesto a tutta la sezione di rinunciare per tre ore due volte a settimana, e a ridosso degli spettacoli più volte, a quell’area comune. Un grande sacrificio che tutte hanno accettato di fare perché anche la loro voce potesse arrivare all’esterno, grazie agli spettacoli delle loro compagne. Gli spettacoli sono così diventati di tutte, non solo delle partecipanti al laboratorio teatrale ma dell’intera sezione.

Tre anni fa mi è stato chiesto di lavorare anche in media sicurezza e da novembre 2020 ho iniziato anche con le ex detenute e signore ammesse alle misure alternative fuori dal carcere.

Continui quindi nel femminile, un universo relativamente piccolo, che “paga” il dover vivere in un sistema tutto pensato al maschile.

E in più in questi anni ho capito come queste donne subiscano uno stigma maggiore rispetto agli uomini. Perché ancora oggi in Italia essere una donna che ha commesso un reato è una colpa più grande di quella di un uomo che sbaglia.

Non solo. Se è vero che queste donne sono inizialmente “più difficili”, se è più complesso conquistare la loro fiducia, se sono più arrabbiate degli uomini, se accettano meno la detenzione c’è un perché, come sempre. Un contesto di provenienza che non può non essere preso in considerazione. Solitamente, non tutte naturalmente, hanno situazioni familiari complicate, molte hanno subito violenze fisiche e psicologiche, hanno spesso i compagni in carcere, a volte persino l’intera famiglia. Hanno quindi meno colloqui, meno disponibilità economica, meno possibilità di vedere i figli, affidati a case-famiglia o a genitori anziani a volte lontani e con difficoltà a fare i colloqui. Vivono dunque spesso un abbandono maggiore rispetto agli uomini. C’è una battuta che abbiamo scritto per la nostra personale rivisitazione di Medea: “Gli uomini hanno sempre una mamma, una sorella, una moglie, una fidanzata, una scema come noi che li va a trovare. Noi siamo sole”.

Fare teatro è un modo per interrogarsi anche sulla nostra società…

Io penso che il teatro in carcere sia un importante strumento di riflessione per il “fuori” quanto per il “dentro”. Con il teatro le attrici detenute hanno la possibilità di dedicarsi ad un’attività che permette di far arrivare la loro voce all’esterno, oltre le mura carcerarie, e di avere uno spazio d’espressione anche emotivo nel luogo per eccellenza del contenimento. In carcere può essere pericoloso lasciarsi andare alle emozioni così come contenerle sempre, cosa che può avere serie conseguenze psicologiche e fisiche. Il teatro offre questa libertà senza rischi, protette dalla storia da raccontare, dalla forma da utilizzare, con i tempi e il ritmo del racconto. E dà l’opportunità di avere lo spazio e il tempo di dedicarsi anche a riflessioni altre oltre le quotidiane.

Il pensiero va ad una ragazza dell’Alta Sicurezza con cui ho lavorato ad uno spettacolo sulla vita della drammaturga francese Olympe de Gouges, che prima approva la rivoluzione, poi decide di opporsi perché, accusa, “avete scritto una costituzione così giusta da non avere il coraggio di applicarla, le donne ad esempio le avete dimenticate”. Uno spettacolo ricco di riflessioni anche sulla nostra costituzione, sui nostri doveri e diritti, oggi come ieri. A ridosso della prima, questa ragazza mi dice: “io ti odio, sei la persona più cattiva che io conosca! Nessuno mi ha mai fatto del male come me lo stai facendo tu!”. E io.. “ma come?! Sei in Alta Sicurezza, vieni da una storia complessa, e io sono la più cattiva? Non ho capito nulla, allora!”. E lei: “la protagonista è una donna forte determinata coraggiosa, come me”. E allora? Qual è il problema? “A Napoli mi hanno insegnato che nisciuno muore ppe nisciuno. Questi maledetti libri invece raccontano di tante donne morte per un bene comune, io oggi ho un problema ed è colpa tua che mi hai dato questi libri”.

Storia bellissima, stravolgente, anche…

Sì, mi sono trovata all’interno di una sezione di Alta Sicurezza, quindi con persone che hanno commesso reati importanti a discapito del bene comune, ad affrontare con queste donne un confronto sul significato della parola ‘bene comune’ di una forza e di una verità che non ho trovato in nessuno dei centri “culturali” frequentati da intellettuali o pseudo tali.

la nostra bella borghesia…

Sì e qui torniamo all’idea che il teatro in carcere fa bene al dentro, ma anche e forse ancora di più al fuori, alla società esterna, ai salotti della nostra bella borghesia dove andiamo protetti dai libri che abbiamo letto, forti delle citazioni che ormai conosciamo a memoria. E’ sicuramente importante fare teatro dentro, stimolare nuove riflessioni in queste donne che hanno figli, nipoti, con cui possono confrontarsi una volta uscite, a cui trasferire nuove visioni quando ne hanno. E anche se si tratta solo di dieci, venti donne, è già un lavoro grande. Ma mai grande come il lavoro che possiamo fare con la società fuori. Innanzitutto, il teatro in carcere ritrova la sua essenza, l’urgenza e la necessità. Queste donne hanno la necessità, l’urgenza di raccontare e raccontarsi anche fuori. Normalmente possono rivolgersi esclusivamente ad un numero ristretto di persone legate in un modo o nell’altro al carcere, il dottore, l’avvocato, il personale dell’istituto penitenziario, i famigliari ai colloqui… Il teatro dà loro invece la possibilità di parlare ad una platea vasta e variegata, fatta di curiosi, addetti ai lavori, intellettuali, famigliari, personale del carcere, teatranti, giornalisti, studenti… Dopo la rappresentazione si torna in cella. Quindi è un’occasione unica che nessuna vuole perdere anche se fare teatro in carcere è sfiancante… il rumore, la confusione, gli imprevisti, donne che entrano donne che escono, e le altre mille difficoltà del luogo e non solo.

Inoltre, il teatro in carcere non ha paura della verità o del giudizio perché queste donne sono già state giudicate. Un teatro che non ha paura del confronto in una società che sempre meno accetta la verità, limitando sempre di più il confronto, chiusa nella “bolla” dei social.

Come racconta anche il vostro “Ramona e Giulietta”, sottotitolo Quando l’amore è un pretesto, particolarissima rilettura di Romeo e Giulietta, dove protagoniste sono due lei….

Il carcere è un’enorme lente d’ingrandimento su quelle che sono le dinamiche dell’uomo con se stesso e in relazione con l’altro e la società. Il teatro pure è lente d’ingrandimento. Per questo si sposa così bene il teatro con il carcere perché è una lente di ingrandimento su una lente d’ingrandimento. Il carcere non è un mondo a sé, ma è parte della società, ciò che raccontiamo dentro non è altro che ciò che accade fuori, ma all’ennesima potenza, come tutto ciò che si vive in carcere, dal dolore alla gioia ai problemi burocratici. Perché tutto è amplificato dalla restrizione. “Ramona e Giulietta” nasce due anni dopo la celebrazione della prima unione civile tra donne all’interno di un carcere in Italia, scatenando reazioni opposte. Chi approva e difende questo diritto all’affettività, chi considera le unioni tra persone dello stesso sesso un qualcosa di vergognoso.

In quel periodo fare le prove era molto complicato. Nelle sezioni, tra le donne con cui stavo lavorando, e non solo, l’atmosfera era tesa e c’era una rabbia che non avevo mai visto prima. Avevo la sensazione che da un momento all’altro la situazione potesse esplodere. Ho così deciso di iniziare un lavoro di ascolto proprio sulla rabbia, scoprendo infine che la tensione tra loro era dovuta all’eco di questa unione, alla divisione in corso tra chi sosteneva queste unioni e chi le rifiutava.

Decidiamo allora di mettere in scena “Ramona e Giulietta”, una nostra personale riscrittura di Romeo e Giulietta, portando in scena l’amore tra due donne che si sono conosciute e amate in carcere, le liti, anche, in sezione o nella biblioteca, dove questo amore è nato. Abbiamo avuto la possibilità di confrontarci senza paura di esprimere ciascuna il proprio punto di vista, poiché protette dalla scrittura, sino ad arrivare a capire che in realtà la rabbia non era nei confronti di queste donne e del loro amore, ma nasceva dall’impossibilità per le eterosessuali, che hanno i loro compagni fuori, di vivere l’affettività in carcere. Cosa che negli altri paesi europei è invece possibile.

Una battuta dello spettacolo dice: “a un uomo, a una donna, se li privi dell’affettività, che cosa rimane? La rabbia… la frustrazione…”.

“Ramona e Giulietta” è stato uno dei lavori più difficili da realizzare per il tema scelto, soprattutto in fase di scrittura. Il teatro è stato quella piazza neutra dove poter dire quelle cose che non avresti detto mai…

In quegli stessi giorni in Italia, al nord in particolare, si manifestava contro le unioni civili fra persone dello stesso sesso, in difesa della famiglia tradizionale, come se le unioni civili fra persone dello stesso sesso volessero distruggere la famiglia tradizionale. In quello stesso periodo sul palco di Rebibbia Femminile ci siamo ritrovate a raccontare in modo diverso ma simile quanto stava accadendo fuori, cercando di capire da dove venisse tutta quella rabbia. Mentre all’esterno si manifestava pro e contro, noi dentro sostenevamo le nostre certezze e i nostri dubbi grazie al teatro.

Ho potuto vedere Amleta, ancora uno Shakespeare rivisitato, molto particolare, con tante voci del Sud… Molto brave le tue donne. Riesci davvero a tirare fuori l’attore che è in loro..

Amleta è stato scritto e realizzato con tutte donne campane all’interno della sezione Alta Sicurezza. Le attrici, davvero molto brave, lavoravano già da cinque anni con me. Un lavoro dove ho lasciato un pezzo del mio cuore. Abbiamo deciso di indagare i pericoli “dell’amore”, di quante volte abbiamo oltraggiato questa parola o siamo state oltraggiate in nome dell’amore, per un compagno o la famiglia. Abbiamo affrontato il tema degli affari di famiglia, sino ad arrivare a scrivere, protette dal racconto, cosa significa essere “figlia di…”, “moglie di…”. Sono state brave e coraggiose, poiché ancora una volta l’urgenza di raccontarsi, di essere ascoltate, è stata più forte della difficoltà di affrontare certi argomenti.

Ed è arrivato il covid. Ma non vi siete fermate.

Adesso abbiamo in corso un progetto cui tengo tantissimo, iniziato a novembre quando in carcere non si poteva più entrare. E’ nato dall’idea di proseguire fuori il percorso teatrale iniziato dentro con alcune signore uscite in libertà o ammesse alle misure alternative alla detenzione. Ho ottenuto il permesso dal magistrato di sorveglianza, per il progetto che è sostenuto dalla regione Lazio e a breve andremo in scena proprio con una rivisitazione della nostra “Ramona e Giulietta”, con queste signore, attrici ex detenute, che già avevano lavorato in carcere su questo testo.

E’ un lavoro difficile. Pensavo che fare teatro fuori fosse complesso, ma non più del farlo in carcere, dove ogni giorno hai un imprevisto ad attenderti, legato alle urgenze dell’istituzione… Ma per quanto il carcere sia un’esperienza difficile che non auguro a nessuno, lì comunque si vive in una sorta di “bolla” con le sue regole, tempi e spazi. Quando escono, molte di queste donne si scontrano con una realtà che non è più quella di quando sono entrate in carcere, spesso sono sole, senza lavoro e con una famiglia di cui occuparsi quando ne hanno una dove tornare. Hanno bisogno di lavoro, di tornare ad avere fiducia in loro stesse, di sentirsi accettate dalla società per non cadere nuovamente nel baratro dell’isolamento e rischiare di tornare indietro.

In questo momento sono molto impegnata anche nella ricerca di fondi, affinché le mie attrici siano riconosciute come vere e proprie lavoratrici dello spettacolo, il loro impegno sia riconosciuto come un vero e proprio lavoro, quindi poterle retribuire adeguatamente, fornendo anche una formazione più ampia legata ai diversi mestieri del teatro.

E ci riesci?

Non è semplice. Molti amici-spettatori negli anni ci hanno sostenuto nei momenti più difficili, quando non eravamo coperti da bandi. Sino a dicembre siamo Officina di teatro sociale, ma non riusciamo a retribuire le nostre donne come meriterebbero, stiamo quindi cercando nuove opportunità, siamo sempre alla ricerca di nuovi bandi. Perché questo è un lavoro e come tale deve essere trattato. Le mie attrici per le prove, che facciamo a Roma, vengono da lontano, Olevano Romano, Anzio, Nettuno… Non è semplice soprattutto per molte di loro che non hanno una tranquillità economica e famigliare.

Qualche settimana fa sulla vostra pagina ho letto: “Ieri ci siamo spogliate tutte insieme, è stato doloroso e leggero come non accedeva da mesi. Troppi mesi, o forse no, quelli necessari per trovare nuovamente il coraggio di farlo. …Di sfogliare quelle verità che proteggi con cura anche da te stessa. Ci hanno chiesto di raccontare la nostra avventura teatrale a Rebibbia e fuori, abbiamo parlato della nascita del nostro Ramona e Giulietta. Mi sono commossa leggendo…

E mi commuovo ancora, perché è una riflessione nata in un periodo molto difficile per la nostra compagnia all’esterno. La vita non regala niente a nessuno e regala tutto allo stesso tempo, con sorprese inaspettate che all’improvviso ti ripagano di quanto vissuto. Abbiamo affrontato problemi di salute, famigliari, lavorativi, in un contesto in cui il teatro è diventato un importante punto di riferimento, una vera famiglia con tutti i dolori e le gioie della famiglia. Nonostante le difficoltà affrontate, il teatro ha sempre continuato ad essere una priorità per tutte noi, il nostro lavoro, la nostra casa. Non abbiamo mai perso l’entusiasmo.

La riflessione che hai letto sulla nostra pagina Facebook “Le Donne del Muro Alto” è stata scritta dopo che ci è venuta a trovare Giulia Anania per il Festival delle periferie… le abbiamo raccontato come abbiamo riscritto “Ramona e Giulietta”, di quanto è stato doloroso scoprire che inizialmente nel testo era presente solo la rabbia, che ci eravamo dimenticate l’amore… Quando siamo rimaste sole siamo tornate indietro, al viaggio nelle nostre paure, che abbiamo affrontato anche grazie a quel lavoro, fino a scoprire che in realtà l’amore c’era. Era sempre stato lì, avevamo solo bisogno del giusto tempo per tornare a inserirlo anche nei nostri racconti.

Una delle attrici di “Ramona e Giulietta”, Vincenza, non c’è più. E’ morta, per un infarto mentre era in carcere. Aveva problemi psichiatrici, era la mia compagna delle elementari che avevo ritrovato in carcere. Tu pensi di avere il pelo sullo stomaco, di conoscere il carcere, saperlo vivere, e poi incontri lì la tua infanzia… Quindi ci siamo ritrovate a parlare di Vincenza, del percorso intimo che ognuno di noi ha fatto, di quanto il teatro ci ha messo a nudo, ci ha protetto, ci ha fatto a cadere giù e poi risalire su.

Io non dico più che il carcere mi ha tolto dieci anni di vita, ma che mi ha dato dieci anni di vita. Sento di avere vissuto tante vite, insieme alle vite delle mie attrici…

Ogni viaggio che chiedo di fare a una mia attrice è un viaggio che faccio anche io con lei e con me stessa. E’ il teatro lo strumento che ho scelto per indagare dentro di me attraverso l’altro, di raccontare ciò che credo sia necessario raccontare, di ascoltare e di essere ascoltata, di dare voce a chi non ne ha, combattere gli stigma sociali, fare politica.

E’ l’essenza del perché facciamo questo lavoro, di cui, ripeto, c’è bisogno dentro e fuori le mura del carcere, dove tutto avviene in modo più intenso, con la nostra lente d’ingrandimento. E tutto assume un senso più profondo quando riusciamo a farci ascoltare fuori da quelle mura…

… La pioggia dei monti mi laverà la vita…

Giovanni Farina, il suo primo permesso dopo un’infinità di anni dentro un carcere… i primi pensieri, raccolti in questa poesia… che mi manda ( e lo ringrazio davvero) e mi permetto di condividere…

Si è aperta

la porta

e sono uscito.

Dietro di me

si sono chiusi

i rugginosi cancelli.

Alzo la testa

verso l’alto

e vedo il cielo

che mi sorride.

Gli dico

che

mi arrampicherò

lassù in vetta

alle montagne

dove vedo

le nuvole passare.

Non lacerò

che il passato

mi segua

inizierò una vita nuova.

La pioggia dei monti

mi laverà la vita.

Giovanni Farina

“Aiutatemi a dare voce e giustizia a mio padre”

Ricordate Antonio Ribecco? La prima persona detenuta morta per covid.. Non era neanche stato rinviato a giudizio e in carcere ha contratto la malattia… Suo figlio Domenico Ribecco da allora non si dà pace , e oggi si rivolge al Ministro Cartabia… perché si faccia chiarezza su una vicenda assurda…. e chiede giustizia per suo padre… con questa sua accorata lettera, che pubblico integralente perché vale la pena leggerla tutta… Una lettera di figlio, accorata e fiduciosa… che il Ministro ascolti…

Egregio Signor Ministro,

Egregia Professoressa Marta Cartabia,

sono Domenico Ribecco, figlio di Antonio Ribecco, morto il 09/04/2020 dopo aver contratto il virus all’interno del carcere di Voghera.

Sarebbe un piacere per me ottenere un incontro con Lei ma, immaginando i suoi tanti impegni, Le scrivo per portare alla Sua attenzione quanto è accaduto alla mia famiglia e, soprattutto, a mio padre.

Sono consapevole che questa situazione di emergenza dovuta alla Pandemia si è riversata (e continua…) su tutto il paese e che non siamo gli unici ad aver subito un lutto in famiglia.

Sono qui a chiederLe, semplicemente, di leggere la mia storia e possibilmente valutare la situazione giudicando lo stato di mio padre come un semplice cittadino, perché allo stato dei fatti era in attesa del primo grado di giudizio e avrebbe potuto affrontare i tre gradi per dimostrare la sua innocenza dalle accuse mosse a suo carico. Oramai in Italia siamo abituati così, anche se spetterebbe all’accusa provare la colpevolezza di una persona. Ma aldilà di questo, anche se detenuto, mio padre meritava il rispetto della sua umanità e dei suoi diritti fondamentali, della salute e della vita.

Prima della triste vicenda giudiziaria, mio padre era completamente incensurato e quindi era alla sua prima esperienza carceraria, essendo sempre stato al di fuori di determinati ambienti. Mi sento di affermare senza esitazioni che le accuse mosse a suo carico erano totalmente infondate e dico ciò senza voler giudicare il lavoro di determinate figure che lavorano per lo Stato anche perché era nostro interesse e premura affrontare il processo a viso aperto. La mia rabbia – perdoni il sentimento che provo – è che tutto questo non ci sia stato concesso.

Ci siamo trasferiti dalla Calabria in Umbria negli anni ’90 per garantire servizi migliori a mia sorella non vedente e per avere maggiori opportunità lavorative.

Non abbiamo mai navigato nell’oro e mio padre ha sempre lavorato da onesto cittadino per dare un futuro alla sua famiglia. Appena trasferitosi a Perugia lavorava dalla mattina presto anche fino alle undici di sera ed ha continuato a farlo fino al giorno in cui è stato arrestato. Faceva lavori umili e di piccola entità nel settore dell’edilizia. Un piccolo artigiano che non ha mai partecipato ad una gara d’appalto e che non aveva mai svolto lavori di grossa entità.

Abbiamo sempre confidato nella giustizia ed anche in questa situazione eravamo sicuri che i risultati sarebbero stati dalla nostra parte.

Esistono le giuste sedi per giudicare una persona ed emettere sentenze e non voglio sprecare questa lettera per fare io il processo, ma sono qui a richiedere la Sua attenzione sulle motivazioni e sulle negligenze che hanno portato al decesso di mio padre, perché per come abbiamo vissuto la nostra tragica vicenda, si sarebbe potuto evitare.

Le voglio raccontare che mio padre è stato abbandonato alla sua malattia e ad oggi ci troviamo totalmente sperduti di fronte a delle indagini che vanno a rilento e delle testimonianze che fanno rabbrividire.

Molti detenuti della VII sezione di Voghera, hanno sporto volontariamente querela in quel periodo, per denunciare quanto stava accadendo nell’istituto e cosa comportamenti omissivi e negligenti stavano causando a mio padre; molti ci hanno raccontato che non è stata presa in considerazione la sua malattia ed anche dopo proteste ed evidenti sintomi di sofferenza, mio padre non è stato visitato tempestivamente da un medico, nonostante esplicite richieste; l’agente di polizia penitenziaria che ha assistito al diniego di visita, avrebbe fatto un esposto in sezione contro la condotta del medico.

Altri detenuti ci mettono a conoscenza che non venivano forniti i dispositivi di protezione per prevenire il contagio ed ovviamente, visto il sovraffollamento di oltre il 180%, non era consentita la distanza di sicurezza, dichiarando tutti che la direttrice avrebbe imposto il non uso delle mascherine per non creare allarmismo, nonostante il 07/03/2020 fosse stato ricoverato il cappellano del carcere per coronavirus.

Lo scorso gennaio i sindacati di Polizia Penitenziaria, hanno diffidato il carcere di Voghera con riferimento alla direttrice, interrompendo i rapporti sindacali per aver gestito male la prima ondata di emergenza sanitaria ed aver messo a rischio la vita di tutte le persone che vivono e operano all’interno dell’Istituto; che non è nuova a questi differimenti, ho potuto constatare sul web che diverse volte è stata soggetta di provvedimenti ed anche di remissione dell’incarico.

Ancora non abbiamo ben capito come mai mio padre, dopo esplicita richiesta in sede di interrogatorio di garanzia, presentando la documentazione di mia sorella non vedente, non sia stato detenuto in Umbria o in regioni limitrofe come prevede l’art. 14 dell’ordinamento Penitenziario. Da Voghera ha presentato ulteriore richiesta al DAP per essere trasferito più vicino alla famiglia.

Ovviamente nessuno poteva prevedere l’esplodere della pandemia, ma se si fossero rispettate le regole già previste dalla normativa penitenziaria, mio padre avrebbe potuto non essere trasferito a Voghera e magari non contrarre il Virus. Al 31/12/2019 gli istituti Umbri e Toscani non erano soggetti all’esplosivo sovraffollamento del Nord e forse sarebbe stato più consono mandare mio padre in altro istituto penitenziario.

I diritti che sono stati violati sono quelli della salute, delle cure e della vita di una persona, di un detenuto così come di qualsiasi essere umano.

Dal 3 giugno 2020 sulla vicenda di mio padre l’on. Roberto Giachetti ha depositato un’interrogazione parlamentare che non ha ancora avuto risposta. Gliela allego.

Io credo che uno Stato di diritto, visto che mio padre si trovava in custodia presso un istituto penitenziario da soli due mesi ed in attesa di 1° giudizio, dovrebbe vigilare, sorvegliare e punire chi non esegue i propri compiti nel rispetto della legge e dei diritti dell’uomo, altrimenti è lo Stato stesso a divenire peggiore dei peggiori criminali che vuole e deve perseguire. E, in aggiunta, mio padre – come tutti coloro che ci trovano in custodia cautelare – era da considerare non colpevole fino a sentenza definitiva (art. 27, comma 2 della Costituzione).

Le invio anche il mio grido di aiuto che ho scritto in un momento di rabbia ma che credo spieghi bene quanto è successo. Così come Le trasmetto la relazione che mi ha fornito il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma.

Era un diritto di mio padre essere curato ed un nostro diritto di familiari essere informati, per tutelarlo e tutelarci e per essere al corrente di quello che stava succedendo.

Non siamo potuti stargli vicino né fisicamente né con la giusta informazione.

Ho (abbiamo) dovuto sopportare la malattia di mio padre a distanza, per ben 19 giorni di Terapia intensiva venendo a scoprire per caso del suo contagio. Non ho potuto stargli vicino come avrei voluto. Ho una sorella non vedente a cui ho dovuto spiegare nel modo migliore quello che stava accadendo, sempre se esiste un modo. Ho una mamma messa in ginocchio dalla vita, distrutta nel cuore e nell’animo per essere privata all’improvviso ed ingiustamente di un marito e di un figlio incarcerati e poi per la prematura scomparsa di mio padre in un contesto catastrofico.

Ho dovuto comunicare io tramite telefono a mio fratello, anche lui in carcere, della morte di nostro padre. Non poterlo confortare in un momento così drammatico, mi creda, è stato struggente. Ho avuto veramente paura che potesse togliersi la vita per questa notizia. Così avrei dovuto vivere con i sensi di colpa di non aver fatto abbastanza per mio padre e di aver fatto del male a mio fratello.

Ora io mi chiedo, è giusto tutto questo? E’ normale? Mio padre e la mia famiglia si meritavano tutto questo male?

Supplico giustizia. Mio padre si poteva salvare. E’ stato per 10/15 giorni con febbre e sintomi chiari di covid con un caso già confermato all’interno dell’istituto il 07/03/20.

Perché non meritava le cure? Perché non meritavamo di essere avvisati? Perché non sono intervenuti in tempo?

Mi aiuti, Signora Ministra, a far luce su quanto è accaduto.

Grazie per il Suo tempo, confido in una Sua gentile risposta.

Con i più deferenti saluti

Domenico Ribecco

Cinquemila rose…

Cinquemila rose. Cinquemila rose furono piantate nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste quando, fra il 2005 e il 2010, Franco Rotelli, che era allora direttore generale della Asl, ne promosse il restauro. Altrettante ne sarebbero dovute essere piantate, ma… “sono quelle che non ci sono, se spesso alla sera d’estate nel parco non c’è ancora nessuno, se la vita vera, promessa al posto dell’orribile cosa che era lì, non è stata ancora davvero prodotta”.

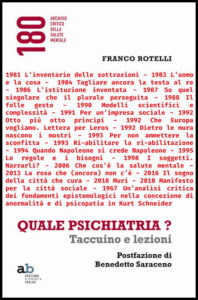

Questo scriveva nel 2013 Franco Rotelli, raccontando il tempo dell’impegno per restituire alla pienezza della vita quel luogo di morta disperazione che era stato, prima della rivoluzione di Basaglia, il manicomio di Trieste. E penso ben rappresenti, il racconto de “La rosa che (ancora) non c’è”, l’anima tutta dei suoi interventi raccolti in uno degli ultimi preziosi regali che ci fa la Collana 180, archivio critico della salute mentale (Alphabeta Verlag): “Quale psichiatria? Taccuino e lezioni” di, appunto, Franco Rotelli, uno dei protagonisti della riforma psichiatrica in Italia e uno dei principali collaboratori di Franco Basaglia.

Un “taccuino” che in ventidue tappe, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso per arrivare al tempo a noi più prossimo, racconta il complesso percorso di Rotelli. Che è cammino lungo un percorso professionale e umano. Umanissimo direi, perché ogni capitolo sembra rimandare a quel gesto di piantare rose, amorevole, come il desiderio delle rose che pure si spera verranno, nonostante “l’inerzia colpevole” di chi non ha cura.

E’ uno sguardo, quello di Franco Rotelli, che si allarga su un ampio orizzonte, si interroga sui tanti volti delle “prigioni” che abbiamo costruito. Mentre tutto gira, come ben sottolinea Agnese Baini che questa raccolta ha curato, intorno all’ “idea di salute mentale come pratica di libertà”, che è quello che intanto ha permesso il passaggio dai vecchi ospedali psichiatrici alla riorganizzazione di cure e servizi.

Indimenticabile, come un pugno allo stomaco, il racconto della visita, all’inizio degli anni Novanta, al grande manicomio dell’isola di Leros, e il padiglione degli uomini Nudi e il Padiglione delle donne Nude, dove “domina incontrastata, assoluta, la Psichiatria”. “I campi di sterminio avevano una logica: la guerra agli ebrei (…), ma qui qual è la logica? Che cosa conduce a creare mucchi umani in luride tane, a determinare questi grappoli di uomini e donne coperti di stracci buttai uno sull’altro in una puzza immonda?”. Un orrore non dissimile nella sostanza, si osserva, dai manicomi della Sicilia, della Calabria, di alcune aree del milanese, dai manicomi criminali inglesi… Dopo quella visita, fortemente sostenute dalla Comunità economica europea, due équipe, da Trieste e dall’Olanda, interverranno per trasformare radicalmente il manicomio di Leros. A proposito di rose piantate e di pratiche di libertà…

Fulminante, ancora, il parallelo fra guerra e follia, che entrambe vivono di astrazioni che “le fondano, le giustificano, ne sono giustificate”. E “fa guerra l’ideologia igienistica dell’eliminazione del male, della malattia, del danno”.

Mille e mille gli spunti che nascono dalle riflessioni di Rotelli. Ricchissime.

Lo sguardo, costante, è sulla società tutta… sullo lo sviluppo di strategie per una salute mentale comunitaria e territoriale, che passa attraverso lo spostamento del centro dell’interesse dalla sola malattia, alla persona e alla disabilità sociale… sulla necessità di ri-abilitare la ri-abilitazione… sulla città che deve sapere accogliere chi ancora purtroppo oggi tende a isolare e rinchiudere… su quello che è stato fatto, quello che ancora è da fare, sugli ostacoli, le strategie…

Attualissime rimangono le riflessioni sui luoghi dove la democrazia è assente, che “in un paese autenticamente democratico” non dovrebbero esistere. Eppure, quanti ancora ne costruiamo, noi così bravi a escludere, invalidare, rinchiudere. Travestiti da luoghi di redenzione, di sicurezza, di cura, persino…

Passa, lo sguardo di Rotelli, anche attraverso la storia delle nostre carceri, come pure attenzione alle carceri sempre ne ha avuta Basaglia. Nell’84 scriveva che “da più parti si riconosce ormai che il carcere non si riformerà dal suo interno dietro le mura. Tanto meno potrà cambiare se dietro le mura ritornerà il silenzio”. E le tristi cronache di questi giorni, le immagini delle violenze subite dai detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ne sono attualissima oscena riprova. Perché dietro le mura (ed è il titolo di uno scritto del ‘92) non possono che nascere mostri.

Fra l’altro si interroga, Rotelli, anche sull’architettura, che, scriveva trent’anni fa, è architettura intorno alla pericolosità. Non so se ci sia oggi da qualche parte un’architettura del ritorno alla vita. Se siano state pensate “panchine di neve” che si sciolgano in fretta…

Mentre “i folli continuano a costituire la minoranza più oppressa del mondo”. E sembra cosa vera ancora oggi, come il fatto che la 180 “qualcuno lavora per realizzarne i principi, qualcuno per combatterla, qualcuno pur aderendovi la svuota di senso”.

E la pronuncia di una ben triste verità. La verità di “questo paese capace di fare ottime leggi sulla carta e poi stravolgerle nella realtà”. Il pensiero torna alle cinquemila rose mancanti…

“Le rose che non ci sono parlano di quando qualcuno vorrà accusarti di quel che hai fatto, mentre tu vorresti accusare tutti di quello che non hanno fatto”. Che purtroppo è ancora storia dell’oggi.

Ma l’invito, dalla prima all’ultima pagina, è ad andare avanti, a fare, affondare le mani nella realtà della vita, e mai fermarsi.

L’invito è ancora a piantare rose, se come recita la poesia citata di Gianni D’Elia… “Cosa può fare una semplice rosa/ Contro la guerra infinita? / Nient’altro che essere vita/ Contro la vita tradita…”. E non è affatto poco.

Dalla Sicilia un “cunto” per non dimenticare Genova, il G8, vent’anni dopo…

Fra meno di un mese l’anniversario di quel terribile fine luglio di vent’anni fa… I giorni del G8 di Genova, che videro una città sconvolta dalla violenza di cui furono vittime uomini e donne, giovani e vecchi, di ogni nazionalità e professione. Una violenza inaudita di cui vittima sarebbe potuto essere chiunque di noi.

E fra le narrazioni e i ricordi che ci saranno, c’è un’iniziativa particolare che ha la bellezza e il fascino delle cose che nascono, come si dice, dal basso. Lo spettacolo viaggiante di Area Teatro, compagnia teatrale siciliana fondata da Alessio e Ivano Di Modica. Che, rielaborato, rimette in scena lo spettacolo, il primo che allora ne parlò, realizzato subito dopo quei giorni.

Alessio e Ivano erano fra i giovani arrivati a Genova per manifestare pacificamente contro i Grandi della Terra, e subito sentirono l’urgenza di raccontare quel che accadde. Urgenza che non è mai morta, anzi.

Per sostenere il loro progetto negli ultimi tre anni la compagnia Area Teatro ha messo in piedi, e con successo, una campagna crowdfunding iniziata il 15 aprile 2020 e che finirà il prossimo 12 agosto (altro giorno della nostra memoria da non perdere, giorno della strage di Stazzema). E ora il “Partigiani della Memoria Tour” è pronto per partire con lo spettacolo, “20 ANNI- Cronache di inizio millennio dal G8 di Genova”. Ancora risalendo l’Italia. Si inizia a Bologna il 4 luglio. Poi la Spezia, Padova, Trento…

Per raccontare intanto a chi oggi ha vent’anni, far incontrare loro le parole, le testimonianze di chi vent’anni aveva allora, e anche “per rimettere in circolazione il sogno di un mondo più giusto, che aveva messo in moto tanti giovani, e che in quei giorni si infranse”…

Ma è un ricordare e testimoniare che farà bene a tutti. Tanto più importante, ritengo, perché mi sono sempre chiesta, da allora, se questo nostro paese ha davvero capito quel che di tremendo accadde in quel fine settimana di luglio del 2001… cosa hanno significato per la nostra democrazia quei terribili giorni di sospensione di ogni diritto, dove la vita delle persone è stata prigioniera di una violenza indiscriminata e arbitraria. Una storia troppo presto archiviata, perché se dopo tanti anni sappiamo tutto, ancora nulla delle responsabilità politiche, su cui sembra caduto un velo. Mentre chi ricorda ancora rabbrividisce all’eco di nomi di luoghi che evocano pestaggi, torture, morte…: Diaz, Bolzaneto, piazza Alimonda… (E, una cosa che ripeto spesso, le cose rimosse sono destinate a ripetersi. Personalmente penso ci sia un unico filo rosso che parte da lontano, attraversa Genova e arriva fino alle ultime vittime nella rivolta delle carceri del marzo dello scorso anno… e mai sarà spezzato, quel filo, se continuiamo a non chiedere conto, come fossero questioni che non ci appartengono).

“La memoria di Genova deve essere della gente”, dicono Alessio e Ivan Di Modica richiamando il motto delle madri di Plaza de Mayo: “La memoria è la vera libertà del popolo”. E proprio le madri di Plaza de Mayo sono state tra le prime sostenitrici del progetto, insieme alla famiglia di Carlo Giuliani, che in quei giorni perse la vita, e tanti altri… (fra cui, per la cronaca: Vittorio Agnoletto, che fu portavoce del Genova Social Forum nel 2001, il vignettista Vauro, Il musicista e scrittore Massimo Zamboni, la scrittrice Maria Rosa Cutrufelli, il documentarista Antonio Bellia, il giornalista Marco Ciriello, il cantante Cisco Bellotti, il cantautore Enrico Capuano, Renato Di Nicola, del Foro Italiano ed Europeo dei Movimenti per l’Acqua).

E’ ammirevole che tutto questo si sia sviluppato in tempo di pandemia, momento difficile per tutta la cultura. E questo ha un significato non da poco: “è il sintomo di una necessità di teatro e che il teatro indipendente è vivo”.

Due parole su Area Teatro, compagnia indipendente di Augusta, nel cuore del polo petrolchimico più grande d’Europa, che da quando è nata è alla ricerca di un linguaggio universale “che possa parlare alle persone come ascoltatori e portatori di vissuti ed emozioni al fine di creare l’immaginario collettivo, perché le storie non raccontano la realtà ma la forgiano”.

La tecnica narrativa è quella del cunto siciliano, dove il racconto non è solo narrazione orale, ma anche forma, gesto, immagine. E lo spettacolo è la restituzione di una narrazione collettiva che nasce dall’incontro fra chi cunta e chi non passivamente ascolta, ma restituisce l’immagine del proprio cunto. Metodo molto affascinante, che ha fra i riferimenti culturali Mimmo Cuticchio, lo straordinario erede della tradizione dei cuntisti siciliani. E allora, davvero auguri ad Alessio e Ivano di Modica e alla loro compagnia per l’inizio di questo nuovo viaggio che sarà “ballata metropolitana in cui l’antica arte del Cunto siciliano si fa linguaggio vivo e contemporaneo, per trasportare il pubblico in un viaggio lungo… vent’anni (per chi ne volesse sapere date e quant’altro: http://www.areateatro.it/).

Ancora una nota, sempre a proposito di Genova.

L’ultimo numero di Internazionale, nell’editoriale annuncia una serie di puntate che racconteranno a chi oggi ha vent’anni cos’accadde quel fine settimana. Limoni, il titolo del podcast sul G8, che è il titolo di una poesia di Montale, che è nato a Genova. Limoni, ancora si ricorda, sono i frutti che Berlusconi chiese di appendere alle fioriere di Palazzo Ducale.

Che coincidenza… Limoni, ancora, sono arrivati quest’inverno dalla Sicilia, come profumato ringraziamento per chi ha sostenuto il progetto “per non dimenticare il G8 di Genova”.

Avrà il sapore aspro del limone questa narrazione… ma anche del colore dei limoni, ne sono certa, la luce…